|

�@�Z���Ȃ����x�g�i���ƃJ���{�W�A�̗��ł́A��i���Ƃ͂܂���������G������Ȉ�ۂ��������B�ߋ��Ƀt�����X�Ȃǂ̐A���n���������j�̖��c��A�܂������Ă��Ȃ��푈�̏��ՁA�o�ϓI������̍����钆�ł̕n���A�����ɗ���Ă���Ɠ��Ȏ��ԁA�����ăA���R�[�����b�g�Ȃǂ̈��|�����悤�ȗ��j�I������Y�B�����������̂����݂���A�ǂ����َ����ΎG�ȕ��i�𗷂��邱�Ƃɂ���Ď����̐S�̒��Ɉ����N�����ꂽ�̂́A�������{�̓��튴�o�Ƃ͉����u�������i���ꂼ�g�A�W�A�h�ƌ����悤�ȁj�y���Ȏ��o�������悤�Ɏv���B

�@�������A���̊��o�����o���Ĕ�䍂������Ǝv���Ă��A�A�����Ĉ�T�Ԃ�����Ƃ����Ƃ����Ԃɓ��{�̂������܂��������Ɉ����߂���Ă��܂��B�����Ƃ�}�X���f�B�A���u����O�ǂ̐����A�����́A���U���I�����́v�ƘA���呛�������Ă��邪�A�{���͋ɂ߂ē������́i������ƍ��𗣂�Č���j�ǂ��ł������b�ɂ͈Ⴂ�Ȃ��B

�@����̃z�e���Ő��E�̃j���[�X�����Ă��A���{�̂��Ɓi���̍��̑�j���[�X�͓c���^�I�q�̑�w��肾�����炵�����j�Ȃǂ���ۂ���������Ă��Ȃ��B�����߂��̃A�W�A���猩�Ă����{�̑��݂͏�Ȃ��قǂɊ��B�Ȃ̂ɁA�A�����Đ��Ǖ����Ă��邤���Ɏ����̊��o���������ɂȂ��āA���̊ԂɊ��������o�ȂǁA�ǂ����ɏ��������Ă��邱�ƂɋC�t���B����ł͂��܂�Ɏ₵���̂ŁA���Ƃ������͎v���o���Ă݂悤�Ǝv���B

���َ��ł�����肵�����Ԋ��o

�@�Ⴆ�A���̓��{�̖Z�����Ȏs�������ȂǂƂ͊u�₵���悤���n�m�C���s�X�̗l�q�B���]�ԃ^�N�V�[�̃V�N���ɏ���Ă������Ƌ��s�X�𑖂�ƁA����������l�X�������ɍ��荞��ŐH������������ݕ������肵�Ă���B���邢�́A�����ɓ��ꂽ�͂��Ȗ�ɕ��ׂāA�����������̂�҂��Ă���B�z�[�`�~���s�����l�ŁA��x���Ȃ��Ă��l�X�͉Ƃɓ��炸�ɕ����ň֎q�ɍ����Ă��܂ł��k���Ă���B�ڔ����ʂ�ɂ̓o�C�N�̍^�����Z��������Ă���̂ɁA�����ɂ͐̂���̂������Ƃ������Ԃ�����Ă���B

�@�n�m�C����i�C�̌j�тƌ����閼���̒n�́j�n�����p�֍s���X���́A�g���b�N��o�C�N�����Ȃ�̃X�s�[�h�ő����Ă���B�w�ǐ��ʏՓ˂��������Ȑ����ŁA����������������Ԑ����͂ݏo���Ȃ���O�̎Ԃ�ǂ������Ă����B���̈���ŁA���[�̒n�ʂɕz�����~��100�����炢�̌C����ׂāA�؉A�Ől���Q�Ă����B�u����Ŕ����̂��Ȃ��v�ƕ����ƁA�u�H��A��̘J���҂������čs���v�Ƃ����B��̑O�̂�����肵�����ԂƁA�o�C�N�̃X�s�[�h�����݂��Ă���B

�@�J���{�W�A�ł��A�A���R�[�����b�g�����A���R�[���g���̈�ՂɌ��������H�����ɂ́A�̂Ȃ���̍������Ŗw�nj@�������̂悤�ȏZ��������ł���B���̏Z���̑O�ɗl�X�Ȏ���̓y�Y�i����ׂĂ���B�����̂�����Ȃ��̂��B�o�C�N�^�N�V�[�̊ό��q���Ԃ��~�߂Ă�����Ă���悤�ɂ͌����Ȃ����A����ł��A�l�X�̓n�����b�N��݂��Ē��Q�����Ȃ���X�Ԃ����Ă���B

���n�����ƁA�����Ɍ�����u�o�ϓI�����v�ւ̓���

�@���̓��H�����ł́A�����p�̏��w�������������w�����A�������ĉ��Z���镗�i���������A�����Ə������q�������͂������������������B�A���R�[���g���̈�Ղ̏o���t�߂ł́A�w�Z�֍s���Ă���̂��ǂ����A���w���Ƃ��ڂ��������̎q�ǂ���������Â���̓y�Y�����Ă���Ɗ���ė���B�@�̎��ō�����r�ւ�3��1�h���B�����Ă�����Ǝ�����킹�āA�ɂ�����Ɗ��������ȏΊ�������邪�A�q�ǂ������͎葫���ߕ������ꂽ�܂܂ŁA�������������n�������甲���o�����Ƃ͂���̂��낤���Ǝv���Ă��܂��B

�@���̈�Ղւ̐X�̒��̓��ɂ́A�`���̒j������������p�̚��O�ɒu���Ė������y�����t���Ă����B�����̒��ŁA���܂��؉A��T���Ȃ���4�l�قǂ��ł܂��ĉ��t���Ă���B�����A���펞�ɕ����������A�n���ɂ���ĕ��������̂��낤�B

�@�z�[�`�~���s�̃��X�g�����X�ł���H�������ďo�ė���ƁA�q�ǂ��������q�ɉ��������Ă��炨���Ɗ���ė���B���[�̘I�X�œ����l�X���܂߂ăx�g�i����J���{�W�A�̎��Ɨ���5�����x�ƒႢ�炵�����A��l������̎����͋͂��Ɍ�1���~�i����GDP�A�x�g�i���j����6��~�i���A�J���{�W�A�j���B�����畨���������ƌ����Ă���͂�n�����B�����A�n�����Ƃ͌����Ă��A���{�̓s��Ō���悤�ȃz�[�����X�̐l�����͌�������Ȃ��B�n�����Ȃ�������Ƃ���炵�Ă����Ă���̂�������Ȃ��B

�@����A�n�m�C����n�����p�ɒʂ���X�������ɂ́A�L��ȓy�n���F�����畑���~��ė����悤�ȋߑ�I���u�T���X���v�̍H�������݂���Ă������A�z�[�`�~���s�ɂ͒����w�r���������n�߂Ă���B�܂��A�A���R�[����Ղ̂���ό��s�s�V�F�����A�b�v�ɂ́A���X�ƃ��]�[�g�z�e���������A�V���b�s���O���[�������ł��Ă���B����ł��A�l�X�������ɍ����Ă̂�т�ƐH�������Ă��镗�i��͂����̎q���������������Ă��镗�i������ƁA���������������{�Ɠ����悤�ɋߑ㉻����̂͂��ɂȂ�̂��낤���A�������u�o�ϓI�����v�̏����Ƃ͉��Ȃ̂��A�Ƃ������Ƃ�������ɍl��������ꂽ�B�i�����ɁA�����A�W�A�ɂ���Ȃ���A�䂪���{�������ɓ��قȍ��Ȃ̂��ɂ��Ă��j

���푈�̏����ƕ��a�̂��肪����

�@����A�n�m�C���ē����Ă��ꂽ�K�C�h����ɕ����ƁA�n�m�C�ł�1965�N�Ɏn�܂����A�����J�̖k���Ő��{�̎{�݂��w�Z���a�@����������j��Ă��܂����A�Ƃ����B�܂��A1970�N�ォ��80�N��ɂ����āA�J���{�W�A�ł��|���|�g�h�ɂ���Ĉ�҂�ٌ�m�⋳�t�Ȃǂ̒m���K�������Ƃ��Ƃ��E�Q�����A���̌�̓���ł������̋]���҂��o���B���̂��Ƃ��A���̃J���{�W�A�łǂ�قǔ��W��j�Q���Ă��邩�B���͂悤�₭���a�����߂����x�g�i�����J���{�W�A�����������Ӗ��ł́A�A���n�x�z�A�����m�푈�A���̗��\���̒��ŁA�卑����̐�Ђ��݂��ɂ����藐��Đ푈�����ė����B���̏��Ղ��܂��\�������Ă��Ȃ����ŁA�����ɔ����オ�낤�Ƃ��Ă���悤�ɂ�������B

�@�z�[�`�~���s�ł��u�푈�ؐՔ����فv��K�˂Ă݂��B��ɂ͐험�i�̃A�����J�̐�Ԃ�퓬�@�����ׂ��A�ٓ��ł̓x�g�i���푈���̃A�����J�R�̎c�s���������l�X�Ȏʐ^�A�B������Ђ���ꂽ�������e�Ȃǂ̎����Ȃǂ����ׂ��Ă���B���ł��x�g�i���S�y�ɎT���ꂽ�u�͗t�܁v�̔�Q���ɁX�����B���ǂɂ���đ����̊�`�����܂�Ă���B

�@�@�����������j��m��ƁA��͂��u���a�̂��肪�����v������������B�Ⴆ�n�m�C�̊ό������́u���_�v�ŁA���w���������₩�ȃA�I�U�C�̖����ߑ����܂Ƃ��ċL�O�ʐ^���B�荇���Ă��镗�i�����ɋM�d�Ȃ��̂Ɍ����ė���B�ߍ��ȗ��j���o��������ŁA�悤�₭���߂������a���������Ɩ�����Ă���l�X�B���̕�炵�̓n�m�C�̋��s�X�Ɍ���悤�ɁA�܂������̒n�ʂ��獂���͔��o���Ă��Ȃ��ɂ��Ă��A���̕����ȕ�炵�������������̂Ȃ̂�������Ȃ��B

�������ɗ���Ă��閯���̗I�v�̎���

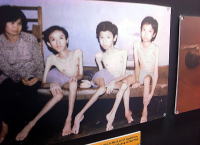

�@���݂̔w��ɂ���A���������ߍ��ȗ��j�̗���܂��Ȃ���J���{�W�A�̈�ՌQ������ƁA�����ɂ͈�i�Ɨy���ŗI�v�Ȏ��Ԃ�����Ă���̂�������B�ʐ^�W�Ȃǂł͓`���Ȃ��c��Ȑ̗ʊ��ɂ܂����|�����B���{�Ō����Ε�������A10���I����12���I�ɂ����Ă̐��ɁA�����ɂ͐��E�L���̐Α��������ԊJ���Ă����B���炭���т̒��ɖ�����ĕ���Ă����A����������Ղ̕ǖʂɂ��u���m�̃��i���U�v�Ƃ��u�N���[���̔��݁v�Ȃǂƌ����鏗�_����ω��������܂�Ă���B

�@  �����ɓ������Ƃ͂����A���������Ŋ������ɂȂ�Ȃ���A����������ՌQ�����ĉ���Ă��鎞�̊��o���܂����Ƃ������Ȃ��B�[��ꂪ���钆�A�o���e�A�C�E�X���C�Łu���m�̃��i���U�v���������ɂ́A���������Ƃ̂Ȃ��悤�ȋ����I�Ȑ�̐����������ʂ��x�z���Ă����B�x�̐��ʂɋ��ƐΑ���̈�Ղ��p���f���Ă���B���̏ꏊ�ɗ���Ă��鎞�Ԃ��܂��A���ƌ������炢�����A���̗c���̍��̓c�ɂ̌����i������ɒ����āA�A�W�A�̌����I�Ȏ�����v�킹��B���{�ł͖��킦�Ȃ��A���̓Ɠ��̎��Ԃ�\������͎̂��ɂƂ��Ă͓���B�{���́A�����ƌ��t�̕\���ɂ������ׂ��Ȃ̂��낤���A�ʐ^�W���o����ʂɎʐ^���R�B���ė����̂Ŏ���͏o���邾���ʐ^�ŕ��čs�������B �����ɓ������Ƃ͂����A���������Ŋ������ɂȂ�Ȃ���A����������ՌQ�����ĉ���Ă��鎞�̊��o���܂����Ƃ������Ȃ��B�[��ꂪ���钆�A�o���e�A�C�E�X���C�Łu���m�̃��i���U�v���������ɂ́A���������Ƃ̂Ȃ��悤�ȋ����I�Ȑ�̐����������ʂ��x�z���Ă����B�x�̐��ʂɋ��ƐΑ���̈�Ղ��p���f���Ă���B���̏ꏊ�ɗ���Ă��鎞�Ԃ��܂��A���ƌ������炢�����A���̗c���̍��̓c�ɂ̌����i������ɒ����āA�A�W�A�̌����I�Ȏ�����v�킹��B���{�ł͖��킦�Ȃ��A���̓Ɠ��̎��Ԃ�\������͎̂��ɂƂ��Ă͓���B�{���́A�����ƌ��t�̕\���ɂ������ׂ��Ȃ̂��낤���A�ʐ^�W���o����ʂɎʐ^���R�B���ė����̂Ŏ���͏o���邾���ʐ^�ŕ��čs�������B

|