| <<前のページ | 次のページ>> |

| 2010年12月13日(月) |

| 定年・会社的価値観からの解放 |

|

このところ身辺多忙で一カ月以上もHPの更新をさぼって来た。今回はその言い訳を書きたいと思っている。

定年になる前は、有り余る時間をどう使うか悩むのではないかと思っていた。しかし、これが思いのほか忙しい。身辺の雑事や趣味の鑑賞、医者通いから孫の世話まで、様々なことが押し寄せてくる。しかもそれらはすべて大事なことであって、それぞれに優先順位が付けられないのが不思議に思える。

◆優先順位が付けられない

月に一度のお寺での集い、週に1、2回の英会話学習、週2,3回のウォーキング、ゴルフの練習、家の中や庭の手入れ、孫の世話、高校や会社の友人たちとの会合、映画や美術展の鑑賞、図書館通い、非常勤での大学の講義、ある学会の定期会、読書に新聞切り抜き、サラリーマン時代から引きずっているちょっとした関係、旅行にHPの制作。手が回らずに、描きかけの絵は半年以上そのままになっている。

思うに、仕事をしていたサラリーマン時代は単純だった。会社の仕事最優先。余程のことがない限り、雑事は後回しにするか、無視していた。それに、仕事をしているとその先に何か新たな展開のようなもの(それは周囲の評価や昇進への期待、あるいは仕事における自己実現の心地よさだったかもしれないが)も見えていた。

それが励みや義務感になって仕事以外のものを仕事より下に位置付けていたように思う。お陰で家内からは「育児は全部私がした」と言われ続けている。

◆サラリーマン時代の価値観からの解放

それが今は一変した。仕事という中心軸がなくなると、すべてが等価値に見えてくる。それはそれで楽しい。この先自分がある組織の中で何かになろうとか、社会的に何かの評価を得ようというようなことが微塵もないからだろう。自由である。

それは、自分がサラリーマン時代の価値観から解放された自由さであり、これが普通の人間的な生活なのではないかという実感もある。あるジャンルの読書をしたり、英会話の学習の後で単語帳を作って覚えたりするのも、純粋に好奇心からで、これが何かの役に立つかもと言うような気持もない。

昔、英語で「One day is very like another.」(毎日が同じような日々だった)というのを習ったことがあるが、「十年一日のごとく」生活することに耐えられないような気がしたことを覚えている。

私の若いころは世はまさに右肩上がり、経済も人間も成長することが絶対の価値になっていた時代である。成長のない自分など考えられなかった。

だが、いまや自分は経済活動の観点から見れば無用の人間になった。若い世代が皆成長のない社会に安住してしまったら日本の未来は暗いかもしれないが、こうして経済成長至上主義の強迫観念から自由の身になってみると、一つの価値観しかない社会はとても薄っぺらに思える。

◆何のために成長するのか

今、中国も韓国も、そして世界中が経済成長を目指してしのぎを削っている。かつての日本もそうして来たのだからそれを揶揄するつもりはない。また、今の日本が「韓国に見習え」とばかりに自由貿易のFTAやTTPに走ろうとしているのも分かる気がする。(別途書きたいテーマだが)

しかし、それは何のためか。世界の成金のように貧しい人々を見下し、カネ使いの荒い金持ちになるためか。そうではなく、多様な価値観の人々が自由に人間的な生活出来る社会を作るためだという基本を忘れないでもらいたいと思う。

ともあれ、今の自分はお金には無縁だが、時間はたっぷりある。優先順位のない身辺雑事に付き合いながら、心だけは余裕を持っていきたい。この歳になると一寸先に何があるか見えないので、どうなるか分からないけれど、等価値な色々をこなしつつ、「十年一日のごとく」過ごせたら、まずはめでたいと思わねば。

そして、年が明けたらもう少し本腰を入れて「メディアの風」を書いていきたい。

|

|

|

|

| 2010年11月1日(月) |

| 映画「遥かなるふるさとー旅順・大連ー」 |

|

先日、東京国際女性映画祭で映画を鑑賞した。映画祭のラストに上映されたのはドキュメンタリー映画「遥かなるふるさとー旅順・大連ー」。今年84歳になる羽田澄子監督が子供時代から青春時代を過ごした中国の旅順、大連での記憶をたどったドキュメンタリー映画だ。 先日、東京国際女性映画祭で映画を鑑賞した。映画祭のラストに上映されたのはドキュメンタリー映画「遥かなるふるさとー旅順・大連ー」。今年84歳になる羽田澄子監督が子供時代から青春時代を過ごした中国の旅順、大連での記憶をたどったドキュメンタリー映画だ。

軍港を抱える旅順はこれまで外国人に一部しか開放されていなかったが、2009年秋に全面解放が実現した。今年6月、解放された旅順へのツアーに監督が同行して映画を撮影した。

◆ただ懐かしく思って良い土地ではない

羽田監督にとって旅順・大連で終戦まで過ごした日々(10歳から19歳)は幸せな日々だった。しかし、懐かしい場所とはいえ、ただ懐かしく思って良い土地ではないという。かつての自宅や市内の思い出の場所を訪ねると同時に、旅順・大連の重い歴史も描いている。

日露戦争での二百三高地や旅順港を巡る激しい攻防。ロシア、日本、ソビエトに支配されていた当時の歴史を物語る遺跡、占領時代の日本による拷問や死刑の様子を保存した刑務所跡地。終戦後、引き上げるまでの3年間、過酷な生活を過ごした場所。そして現在、目覚ましく発展した市内、海岸で幸せそうに楽しむ中国の人々の様子など。

全編監督のナレーションで語られる映画だが、監督の思いが素直に伝わって来る。

◆イデオロギーを超えて残る歴史遺産

映画を見て感じたことを三点。一つは84歳になる羽田監督の旺盛な制作意欲に感心したこと。上映に際して監督の話を聞いたが、声の張りは相変わらず。2年前の「嗚呼 満蒙開拓団」も観たが、昭和の時代とともに戦争の悲惨さも体験して来た、その歴史の重みを問いなおす作業を今も続けている。

二つ目は、現在の旅順の人たちが、歴史の遺産を丁寧に保存していること。その中には日露戦争の時の日本兵の慰霊塔、様々な戦跡、戦後の一時期、旅順を占領していたソビエト兵の墓地など、中国人に複雑な感情を抱かせるような遺跡もある。

世界では価値観の違う後の人々によって、多くの遺跡が破壊されているのになぜなのだろう。中国の人々に聞いて見なければ分からないが、それは歴史に寄り添って生きる人々の、イデオロギーを超えた不思議な感情に思える。一面、尖閣で神経質に反発する今の中国と相入れないようだが、中国5千年の歴史が持つある種の「鷹揚さ」なのかもしれない。

◆草の根の日中友好活動

三つ目が、一番言いたいことなのだが、この旅順ツアーを企画した「日中児童の友好交流後援会」についてである。今から20年前、かつて旅順に生まれ育った日本の人たちが定年を迎えた。彼らは、当時まだ未開放だった旅順を訪ね、解放されたら現地の小学校で日本語の指導をさせてもらえないかと申し出た。

2年に及ぶ交渉の末、18年前に会を設立、地道な活動を続けて来た。今では旅順の中では知らない人がいない「私心なき貢献」と大きな評価を得ているという。

映画の中で、地元の人たちが後援会の人々を歓迎するシーンが出て来る。小学生たちが様々な伝統芸能を紹介するなど、和やかな雰囲気が伝わって来る。やがて、日本側の団長のあいさつ。それを見てびっくりした。若いころ仕事でお世話になった方である。もう80歳を過ぎているだろう。元気に活躍していた。

◆政治家たちの思惑で崩れる草の根の友好関係

この「日中児童の友好交流後援会」のように、日本には何十年も中国との友好に尽くしている人々が沢山いる。いわゆる草の根の人々だ。同時に考えたのは尖閣諸島での衝突事件でぎくしゃくしている今の日中関係である。

6月に企画されたこのツアーだって、今回の事件後はこういう雰囲気ではなくなったかもしれない。

政治家の判断ミスで、多くの人々の地道な努力によって築かれて来た良好な関係が一瞬にして崩れることもある。もったいない話である。長年にわたって地道な努力をして来た人たちは今、歯噛みして怒っているかもしれない。

そういう人々の思いも込めて「日々のコラム」(「どつぼ」にはまる日中関係)に書いた。映画から、思わぬ方に話が飛んだが、国と国の関係には様々なレベルの交流があることを忘れてはならないと思う。

|

|

|

|

| 2010年10月10日(日) |

| 新聞の切り抜き作業 |

|

暫く前から新聞記事の切り抜き作業を再開した。若い頃にも、同じように関心のある記事を切り抜いて台紙に張り、それをテーマごとに分類していた。もう35年以上も前になる。管理職になって忙しくなり、切り抜き作業をやめてしまったが、それまでは毎週日曜日の午後に作業をしていた。一週間分もたまると、中々骨が折れたものである。

今は毎日、切り抜いている。100円ショップで買った鋏でサクサクと切る。それを暇を見つけてはマーカーを持って熟読する。そうすると、普段忙しい時にさっと見出しだけ読んで分かったつもりになっている情報が別の形で見えてくる。

同じテーマを様々な紙面から、様々な時間経過の中で読んでみると、隠れていた問題点が浮かび上がってくるような気がするから不思議だ。

◆集めると見えてくるもの

今は、切り抜いた記事をA4の大きさに折りたたんで、クリアファイルに入れている。それを持ち運びながら一枚ずつ取り出して読む。読み終わっ記事は、テーマごとに分類して別のクリアファイルに保存する。昔のように台紙に糊づけし、テーマごとのボックスに入れるのに比べれば、実に簡単な作業である。

テーマは、「政治課題」、「メディア」、「経済」、「外交、対アメリカ」、「中国」、「小沢問題」、「社会事象、事件」、「地球環境」、「文化」などなど。

今回の「日々のコラム」はその中の「小沢問題」のファイルを見ていて感じたことである。関連記事に小さいながらも幾つか「推定無罪」という文字が見つかった。それが気になって内容が膨らんで来たのである。「推定無罪」については、もちろんおよそのことは知っていたが、これをネットの「ウィキペディア」などで確認して書いた。結構、根が深い問題だと思う。

◆インターネットの時代の落とし穴?

今は、ネット検索をすれば、たいていのことは分かるし、新聞記事も項目ニュースくらいはいつでもネットで読むことが出来る。その意味で情報の世界は、切り抜き作業をしていた35年前から大きく様変わりした。しかし、メディア・リテラシーではないが、そういう情報が氾濫する時代にこそ、丹念に記事を読み比べる作業が大事になって来る気がする。

そう思って読んでみると、新聞記事も結構な「読みで」があることに気づく。数日間の記事をまとめて読むと、あっという間に1時間は過ぎる。

そのようにして、一つの新聞のいろんな頁から、あるいは多様な新聞から、そして時間経過の中で継続的に、記事を読み込んで見ると、初めて見えてくるものがある。その発見に、ある種の新鮮ささえ感じることがある。

今回の尖閣諸島での漁船船長の逮捕事件、大阪地検特捜部での押収証拠品の改ざん事件などについても、こうして見えて来たものを近々書いて見たいと思っている。

新聞記事の切り抜きとは、このインターネットの時代にものすごくアナログな作業だ。しかし、ネットで拾える記事はいわばエッセンスのようなもので、深く読み込むこともなかなかできないし、継続的に追いかけることも難しい。

IT時代にはどんな情報でも手軽に手に入ると思っていると、そこには案外気がつかない落とし穴があるかもしれないと思うようになった。

|

|

|

|

| 2010年10月2日(土) |

| のど元過ぎれば熱さ忘れる |

|

◆今年の猛暑

9月半ばまで続いた今年の猛暑も終わりをつげた。爽やかで空がどこまでも高い本来の秋晴れには、まだなかなかお目にかかれないが、気温だけはいつの間にか秋らしくなってきた。

それにしても、この夏の猛暑には参った。日差しは刺すように痛く、むしむしする熱気が夜になっても去らない。家にいる日中はクーラーをかけっぱなし。夜もクーラーがいるが、かけ続けると冷え過ぎて目が覚めてしまう。夜中何度も起きて調節しなければならず、慢性的な寝不足が続いた。

強い日差しに庭の楓などは醜く焼けてしまった。背の低い街路樹も殆ど枯れている。気温38度。日差しの中は40度を超えているだろう。私の住んでいる街は、最近なぜかニュースに取り上げられるくらいに暑くなった。

都心の夕方、少し涼しい風が吹き始めたと思って電車に乗っても、わが街に着くと、むっとする熱気が押し寄せてくる。都心より2,3度は高い感じだ。

多分、林立する超高層ビルが壁になって、都心の熱気が東京湾の風で冷やされないまま、この街に流れ込んで来るのだろう。10年前にはなかった現象である。隣家の奥さんなどは「こんな夏が続いたらもう参ってしまう」と那須や軽井沢に貸別荘を探しに出かけたくらいだ。

◆異常気象の夏

今年の夏は、日本各地で記録的猛暑のニュースが相次いだ。特に日本の猛暑は、気温ばかりでなく湿度も高い。「人体のとって悪質な猛暑」で、熱中症で病院に運ばれた人が5万人を超え、数100人が亡くなった。

そればかりではない。日本近海の海水温度が数度も高くなり、台風が日本のごく近くで発生。半端でない集中豪雨が各地を襲い、局地的な被害が頻発した。また、日本海で在来種の魚が少なくなり、亜熱帯の魚が増えている。観測史上初の猛暑の連続記録、熱帯夜の連続記録、まさに異常気象の夏だった。

◆異常気象で片付けていいか

だが、異常気象と言えば一回限りの異常な現象で、それが終われば来年はまた普通の夏に戻る感じもするが、本当にそうだろうか。この夏の猛暑を単に異常気象という言葉で片付けていいものだろうか。

猛暑のさ中、異常気象とは30年に一度起こるようなものだと解説されながらも、心の底では誰もが「これは地球温暖化の影響ではないか」と思っていた筈である。そして、この「耐えきれないほどの暑い夏」は年々ひどくなるのではないか、と密かに心配していた筈である。

それを、涼しくなった今、たちまち何事もなかったように忘れていいのか。(私も含めて)これではまるで、「のど元過ぎれば熱さ忘れる」ではないか。

そういう異常な暑さの中でこそ、地球の未来を考え、温暖化防止に何が出来るかを真剣に考える好機のはずなのだが、マスメディアも私たちも目の前の異常さを言いたてるばかりで、クーラーに頼りながらひたすらこの猛暑が過ぎるのを待っていた。(*)

◆今年のCOP16(メキシコ)の行方

世界に目を転じれば、今年の夏、ユーラシア大陸では様々な異常気象が頻発した。特にロシアでは熱波が襲い、数千の山火事が発生。ロシア政府が非常事態を宣言するほどになった。しかし、それがその後どうなったか、治まればたちまちニュースも伝えなくなり、人々の頭から急速に消えて行く。

そういう意味では、人類全体が「のど元過ぎれば熱さを忘れる」になっている。

去年、あんなに騒いだCOP15(国連気候変動枠組み条約締約国会議)だが、果たして国際社会は地球温暖化を食い止めるために、二酸化炭素削減の新たな枠組みを作り上げることが出来るのか。

今年11月メキシコで開かれるCOP16については早くも悲観的な見方が広がっている。不況から脱出できないアメリカでは、経済の足かせになる温暖化対策などとんでもない、という雰囲気だし、中国やインドも何ら新しい動きを見せない。

温暖化はどんどん進んでいるのに、一つ一つの異常気象をやり過ごしながら、その大本の原因を直視しない。熱い湯につかりながらまだ大丈夫、まだ大丈夫と言っているうちに「ゆでガエル」になってしまうカエルの例えがあるが、人類全体が今その状態に入りつつある。

◆日本はリーダーシップを発揮できるか

そういう状況の中、今年も世界が地球温暖化について考える季節が間もなくやってくる。今年のCOP16について、日本は何をしようとしているのか。何かと「顔が見えない」と嘆かれている日本が、COP16に向けて国際的なリーダーシップを発揮できるか。その数少ないチャンスをものにできるか、日本政府の取り組みに注目して行かなければならないと思う。

*期せずして今晩のETV「サイエンスZERO」では、「異常気象の謎に迫る」を放送。今年世界各地で起きた異常気象が、地球の複雑な循環システムの「ゆらぎ」(特に偏西風の蛇行)の結果だと言うことを教えてもらった。

温暖化について言えば、温暖化は地球の複雑な循環システムの微妙なバランスをわずかながらも崩す要因になるという。たとえ僅かでも、それは地球上の異常気象の頻発につながる。温暖化の進行によって、その影響は年々大きくなってくる。(まだ十分解明されてはいないが)温暖化と異常気象はやはり関係しているのである。

|

|

|

|

| 2010年9月13日(月) |

| メディア・リテラシーについて |

|

◆メディア・リテラシーという枠組みで整理する

短期間だが、ある大学の非常勤講師を務めることになり、暑さの中、今その講義の内容を詰めている。「メディア・リテラシー」というのが一連の講義のテーマだが、やり始めるとこれがなかなか面白い。

メディア・リテラシーとは、簡単に言えばメディアが伝える情報などの読解能力のこと。メディアを批判的に見たり、見比べたりしながら情報を読み解いて行く。さらにはメディアに対して自分の意見を発信することも入って来る。これは期せずして、このHPで目指して来たものと一致する。

もちろん、このHPでやれていることは時間の制約や生来の怠惰からほんの入り口程度に過ぎないが、メディア・リテラシーという枠組みは、メディアに対する日頃の雑多な考えや感想を整理して行く枠組みとしては非常にいい枠組みに思える。

講義を期に、これまで自分がメディアに携わりながら考えて来たこと、日頃メディアについて考えていることを、ある程度体系づけて整理して行くことは自分にとってもありがたい話だ。

◆究極の目的

同時に、これは私たち市民の誰にとっても大事なテーマではないかと改めて思う。これだけ、世界の出来事が全世界に波及するグローバル化の時代、そしてこれだけ日本の将来が不透明になりつつある時代には、私たちの社会は質の高い、多様な情報を伝えてくれるメディアを必要としている。

「世界的な広がりの中で多面的に見て、歴史的な時間軸の中での視点も忘れずに、物事の本質を突き詰める」情報こそ必要になる。

「私たちの社会は良質なジャーナリズムを確保できるか」と、「私たちの社会はインテリジェンスのある視聴者(読者)を育てているか」とは、対になったメディア・リテラシーの究極の目的。

その目的地からみると、今の日本の状況はどうだろうか。マスメディアが横並びで同じような論を展開し、国民世論がひとつ方向に流れて行く。アメリカでも問題になっているが、「ジャンク・フード・ニュース」と言ってくずのようなニュースが連日大騒ぎでどのチャンネルでも扱われる。その陰で大事なニュースが見逃されていく。

◆劣化するメディア状況の中で

「街場のメディア論」(内田樹)ではないが、メディアが年々劣化しているというのは今多くの識者が指摘するところ。メディアの内実(予算の削減で厳しい制作条件を強いられている、人材育成に余裕のなくなった現場、などなど)をある程度知っている私から見ても、それは一部否定しようがない現実に思える。

そういう意味で、「メディア・リテラシー」は学生ばかりでなく、私たち市民が一緒になって考えて行くべき、極めて今日的なテーマではないかとも思う。

幸い、ネットの登場で良く探せばメスメディア以外にも、実に多様でレベルの高い発信が行われていることも分かる。

サラリーマン時代から何かと引きずっている年内の「お勤め」が終了すれば、こうした発信も視野に入れながら、メディアの可能性について、もう少し本腰を入れて発信してみたい。それが見果てぬ夢の一つになっている。

|

|

|

|

| 2010年8月16日(月) |

| 老人軽視社会・母親の話から |

|

暑い!先日お盆で郷里に帰ったが、滅多に30度を超えないという田舎も今年ばかりは30度を超えてエアコン頼みの生活になっていた。

家内と墓参りをし、母親の家に泊まり、漁港での花火大会を見、母親の手料理を食べ、母親のすぐ近くに住んでいてくれる弟の車で街中のさびれた様子を見て回る。もちろん、皆優しく心が和む帰省なのだが、一方で、田舎の生活基盤の不安、お墓の維持問題(お寺がね)、それとこの猛暑の原因となっている地球温暖化などなど、考えることも多い。

その中で、ちょっと気になった話を一つ。

◆癪に障る話

母親は今年89歳。一人住まいだが、すぐ近くに弟夫婦が住んでいてくれる。これが何よりありがたい。世間でよく「最近、親の痴呆症が進んで」などと聞くが、母親に限ってはありがたいことに私などより余程頭はしっかりしている。

昔の話も、今の話もOKで、話していると一世紀近く生きて来た人間の「何とないゆったり感」が実にいい感じになっている。郷里に帰ると、その母親といろんな話をする。

世間のこと、社会のこと、いろいろ癪に障ることもあるけれど、笑いながら「全くあきれるよ」と言う。

◆医者の中には

「本当に年寄りに失礼な物言いをするのよ」。母親が通っている歯科や眼科の医者の話である。

「歯医者に行って、残った3本の歯の掃除を助手がやってくれようとしたら、『それは、やらなくていい。』というのよ。多分お金にならないからだろうね。作った入れ歯も全然合わないし」。

「老眼鏡が合わなくなって、拡大鏡を使わないと見えにくくなったので、新しい老眼鏡を作ってもらおうとしたら、『作らなくてもいい。無駄だから』と言ったり、会うたびに『老い先短いんだから』と言ったりするのよ。失礼しちゃうわ」。

自分だって結構、年寄りの仲間に入るくせに、田舎の医者たちの中には、昔ながらの特権意識を持った輩がいて、患者である老人を無神経に蔑視にする傾向があるらしい。

目の前にいる人間は誰でもが尊厳をもった人間であることを教える、大事な教育をされずに来てしまった世代なのだろう。今は医者だって「インフォームド・コンセント」などと言って、患者第一に考え、十分説明を尽くすように随分と変わったのに、遅れている。

◆老人虐待の水面下の老人軽視

同時に、こんなことも感じた。最近は老人施設などでの老人の虐待などと言うニュースを聞くが、想像するにそういう虐待の陰には、老人蔑視、あるいは老人軽視による日常的な言葉の暴力が横行しているに違いない。表に現れた虐待の例は、氷山の一角なのだろうと。

慣れとは恐ろしいもので、そういう施設で痴呆の老人を扱い、また次々と死に立ち会うようになると、老人を見たら、この先「何年も生きないだろう」と値踏みして、その人間性までも軽く見るような傾向が生まれて来てしまうのではないか。

もちろん、(かつて私も取材したが)老人病院でも施設でも、老人たちを尊厳をもった人間として扱っているところは多い。しかし、そういうところは常に職員を教育している。

私も老人の仲間入りをして、「老い先短い」などと言うのは、人に言われなくとも自分が一番感じていることだと言うことが分かるようになった。それを他人から乱暴に言われたり、感じさせられたりすることは頑張っている老人の気力を萎えさせるものだ。

◆老人軽視から老人無視の社会へ

それでなくとも、母親の健康で生きようとする気力には頭が下がる。前にも書いたが、毎晩寝る前には、きちんと部屋のものを片付けて通路を確保し、夜中トイレに起きた時につまずかないようにして寝ている。

コレステロールを取り過ぎないように食生活に気をつけ、転ばぬようにゆっくりと散歩し、ボケないように毎日俳句を作り、新聞のクイズなどにも挑戦している。

まあ、母親は笑って言っているが、田舎には医者を変えようにも通えるようなところに医者はいない。患者の方で医者のご機嫌を取って見てもらっているようでは、医者の意識も変わりようがないのかもしれない。

老人蔑視から老人軽視や老人無視につながる風潮。百歳超えの老人が大量に行方不明になっている日本の異常さに比べると、母親のケースなどはごく些細なことかもしれないが、何となく根っこは同じような気がする。

|

|

|

|

| 2010年8月8日(日) |

| インプラントにしてみました |

|

さんざん迷った末に、抜くしかなくなった左下の奥歯を抜いた後に、インプラントをすることにした。奥歯を2本抜いたのだが、取りあえず一本をインプラントにし、残り1本は2ヶ月後に決める。

麻酔で何も気がつかないうちに、あごの骨に、人口の歯の土台になるねじが埋め込まれた。この間、2時間、費用は(完成するまでに)一本60万円!とほほだが、インプラントは保険が効かないのだ。

◆バラバラな値段

インプラントについては、ネットで調べてもそもそも情報が多すぎる。もっと安く、一本30万と言うところもある。自分の場合はなぜ高いのか、何か理由があるのか、聞いたけれど、国産の歯を使わずにアメリカからの輸入の歯でやるので高い、と説明されても良く分からない。

また、見積りされた一本60万円の他にも、10年保証(うち3年だけ無償)を生かすためには毎年2回(一回1万円)の手入れ作業が義務付けられている、ということも後で聞かされた。

では、そこをやめて他のもっと安い歯科を選んだらどうかと言っても、判断に悩む。診断を受けるだけで、そのたびに2万円のCTを撮られることになる。その他に衛生環境、危険を避けるための機械類、医者の腕、麻酔医の存在、などなど、素人には判断が難しいものばかりだ。

失敗例も沢山ある(東京のいい加減な医者で、人口の歯を使いまわして感染した例や数年で取れてしまった例も)一方で、医者はもう何千という実績があって問題はないとも言う。

◆インプラントの信頼性は?

インプラントをやらない歯科の中には「インプラントは勧めない」という人がいる一方で、全部の歯を抜いてインプラントにしたなどという(私などから見ると)驚くべき決断をした人もいる。

知人の従兄弟は、15年前にオートバイの競技で顔面衝突し、歯を全部やられてすべてインプラントにしたそうだが、結果に大満足だとも言う。ことほど左様に、情報が錯綜して悩む。やると決めてからも「どうしてそんなことするの?」と言われたりもした。

まあ、今回はまず運だめし。ごく小規模に試みてみたわけだが、どうなるか。それにしても医師は3本を進めているが、お金のことを考えると、昔ながらの「部分入れ歯」(これは保険が効く)というのも捨てがたいな、と思う。

それに、これからさらに歳を取って結局、どんどん歯がなくなっていくことを考えると、それをインプラントに置き換えて行くことは自然に逆らっていることのようにも思うし。

昔は、2,3本しか残らない歯で結構元気に暮らしていた老人もいたけどなあ。自分にはまだそうした老人の仲間入りをしたくない気持ちが働いているのだろう。医学技術の進歩はいろいろ悩ましい選択を我々に迫るものだと改めて思う。同時に、医療保険のあるなしの大きさにも改めて気付かされる。

|

|

|

|

| 2010年7月19日(月) |

| 蓮の花の季節に |

|

◆日曜朝の「お勤め」

前にも書いたが、毎月第3日曜日は、朝6時から近所のお寺でちょっとした「お勤め」をする。近辺の老若男女30人近くが寺の本堂に集まり、般若心経、観音経ほかを唱えた後、住職の法話を聞き坐禅を組む。

特に夏の朝は鳥の声も涼しげで、境内の立木の間を抜けてくる風が爽やかに感じられる。坐禅の後、席を変えて皆でおかゆを頂く。8月はそれが氷に浮かしたそうめんになる。

時には、参加者の中から話や演奏がある。老弁護士が続けている最近の事例紹介、書道家の書の話、若い人の町おこしの試みなど。或いは、尺八、大正琴、舞などの披露もある。 時には、参加者の中から話や演奏がある。老弁護士が続けている最近の事例紹介、書道家の書の話、若い人の町おこしの試みなど。或いは、尺八、大正琴、舞などの披露もある。

感心するのは、寺が経営している幼稚園の一人の園児(女児)が小さいころから両親と参加していること。お経の間も、坐禅の間もおとなしく座っている。

その女児が寺にやって来たのは数年前で、まだ年少さんの幼い時。始めの頃はお経や坐禅の間にむずかって、両親が恐縮する場面もあったが、住職は暖かく見守っていた。今では寺に通う人々皆がその子の成長を楽しみにするようになっている。

この寺の「朝のつどい」はもう50年以上も続いていると言うが、私は住職のどんな人をも排除しない心の広さ、しかも小さなことでも疎かにしない的確な対応にいつも感じ入って来た。自分の気持ちの小ささに対する反省とともに。

◆蓮の花の季節に

さて、昨日の住職の法話は、弘法大師が書き遺した般若心経の解説書「般若心経秘鍵」から。蓮の花が咲く今の季節にちなんで住職が選んだもので、その文言をコピーして渡してくれる。

「蓮(はちす)を観じて 自浄を知り、 菓(このみ)を見て 心徳を覚る」

蓮は、汚泥の中でもそれに染まらずに清浄な花をつけることから、仏教では特別の意味を持って来た。そういう清らかな蓮の花を見て、私たちの心の中にある清浄さに気付き、さらにその一粒の種の中にも根、茎、花のすべてが備わっているように、私たち一人一人の心の中にも慈愛に満ちた仏の心が宿っていることに気付く、というもの。

蓮には①汚泥不染(ふぜん)の徳、②花果同時の徳(花が咲くと同時に実もなっている)、③種子不失の徳(その種は、あの大賀ハスにもみられるように長期間命を保つ)の3徳があるとも教えてもらう。

お寺には、大きな水鉢に植えられた蓮があり、その花を見せてもらった。良く見ると、ピンクの花の中心には黄色の漏斗状のものがあり、その表面には、すでに小さな種子の点々が見える。

今、濃いピンクの花をつけている蓮の花は、咲いてから3日が命で、今日の午前10時になると、花弁が一斉にはらりと落ちるのだそうだ。

|

|

|

|

|

|

| 2010年6月25日(金) |

| 映画「クレイジー・ハート」など |

|

あなたのようなのは「リタイア」ではなくて、「セミ・リタイア(半分定年)」というのだと最近通い始めた英会話教室の先生に教えられたが、いずれにせよ自由な時間が少しずつ増えている。

そんな日々をただ漫然と過ごすのではなく、何か一つでも「創造的なもの」に出会って過ごしたいとは以前に書いた(創造的生活のメニュー)。英会話もその一つになるのだろうが、「創造的なもの?」との出会いを求めて書く、「今週の鑑賞」から。

外国のオーケストラがやって来た!

日曜日、こんな地方都市にまでやってきた「ベルリン交響楽団」の演奏を聴く。シューベルト「未完成」、ラフマニノフ「ピアノ協奏曲」、ベートーベン「交響曲第7番」。

最初はベルリンフィルと勘違いして(こんな田舎に来るわけない!)足を止めたポスターだったが、ホールは「外国のオーケストラがやって来たぞ」とばかりに満席。私はラフマニノフが特に好き。

おまけに、都会の演奏会のように終わるとすぐにぞろぞろと席を立つ人もなく、上機嫌の指揮者(リオール・シャンバダール)がアンコール4曲の大サービス。地方都市での演奏会もいいものだと、さっそくホールのメンバーになった。

安近短の温泉旅行

火曜日、湯河原温泉に高校時代の友人たちと一泊旅行。毎回幹事役をしてくれる完全リタイアの先輩、ある有名サイトの編集長、次回作がまだ決まらない映画監督、そしてセミ・リタイアの私。

風呂の後、部屋でゆっくりと食事。冷蔵庫のビールや持ち込みの「貴腐ワイン」を味わいながら最近の政治、社会事象、サッカー、映画、小説、次回の旅行計画などなど、脈絡のない話を遅くまで。

この時期客を呼ぶには、それなりの努力も必要なのだろう。先輩がさんざんネットで探してくれた旅館は、飲んで、食べきれないほど食べて、温泉に入って、一人1万3千円。平日だったが、旅館は我々世代の客でいっぱいだった。何事も知恵と努力だなあ。

翌日は雨。熱海の「MOA」美術館に行こうと言うことになった。2度目だが、「MOA」とはMokichi Okada Associationの頭文字だということを初めて知る。期間外とかで、尾形光琳の紅梅白梅図屏風にはお目にかかれなかったが、創設者(岡田茂吉)を記念した茂吉賞受賞者たちの特別展があった。絵画の他は、毎年、日本橋三越で行われている日本伝統工芸品展の中の優秀作品展のようなものである。

映画「クレイジー・ハート」

午後、皆と別れた後、監督の推奨もあって、東京有楽町の映画館で「クレイジー・ハート」を観る。そしてこれが最近のヒット作だった。パンフレットを購入してメイキングの様子を知ると、なおさら製作者たちの映画に賭ける熱い情熱が伝わって来る。中に「嘘のない人間を描く」と言う言葉があるが、登場人物の一人一人が本当にリアル。しかも実に魅力的な人物像に仕上がっている。

「この作品で一番実現したかったのは、バッド(主人公)の人生の中に混在するユーモアと哀愁を、重なることなく伝えることだった」と監督(スコット・クーパー)が言っているが、最近の日本映画の、あきれるくらい、薄っぺらで実在感がない人間とは対極のものを、「クレイジー・ハート」は追求している。

「映画は人間を描くものだ」と改めて思い起こさせる映画だったが、映画の荒筋やアカデミー主演男優賞を獲ったジェフ・ビリッジスなどの俳優たちについては、回を改めてもう少し書きたい。(続く)

|

|

|

|

| 2010年6月5日(土) |

| 今週の鑑賞・「芸術の力」について |

|

台北の故宮博物院

先週、初めて台湾旅行に行った。お目当ては蒋介石が中国から台湾に撤退する時に運んで来た中国の文物、芸術品を集めた「故宮博物院」。天気に恵まれて2日にわたって鑑賞した。

以前、北京の「故宮博物館」も見たがこれを上回る内容だと言う。もっともここに収蔵されている文物は60万点以上、そのうち展示されているのは2万点ほどだと言うから、ほんの一部を見たにすぎない。

新石器時代(8千年前)に黄河、長江周辺で作られた祭器、古代王朝時代(殷、周など)の量感のある青銅器。これらも中国の長大な歴史を感じさせるが、見ものは清朝時代に作られた気の遠くなりそうに細密に作られた品々である。

一つの象牙の球の中に透かし彫りで7つの球をくり抜いてそれぞれが回転するという超絶技法。未だにその製法は謎だと言う。また、一本の象牙を掘りぬいてネックレス状に細い鎖を作り、その先に人物の精密な像が掘り出されたものもある。

ルーペで見ないと見えないような細密なもの。皇帝に献じられたこうした「おもちゃ」は余りの細密さのために一代では完成できず、世代を超えて製作されたものだと言う。

台湾旅行については、感じたことを別途書きたいと思うが、今回はこうした芸術作品の鑑賞について少し書きたい。

「細川家の至宝」展

木曜日には、上野で展覧中の「細川家の至宝」展を見た。戦国時代から細川家に伝わる鎧などの武具、文書類、能や茶道の品々などのほか、16代細川護立(護煕氏の祖父)が集めたコレクションの中にいいものがある。

ここにも中国古代の発掘品がある。中国古代の鏡(前5世紀)や杯、陶器。そのほか、セザンヌやルノワールの名画。それに横山大観、下村観山、菱田春草、小林古径など彼が庇護した当代一流の画家たちの日本画がある。今では値段の見当もつかないほどの品々だ。

「要するに(護立さんは)お金持だったのね」と見に来ていた女性が会話していたが、そればかりではないだろう。彼も一人の個人が何もかも忘れて打ち込んだ芸術作品というものに、どうしようもなく魅せられた人々の一人だったのだと思う。

言ってみれば、それが言葉を介在しないで、直接に人々を惹きつける芸術の力なのだろうと思う。

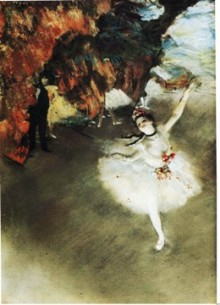

踊り子を描いた天才、ドガ

火曜日、HVテレビで「巨匠たちの肖像・ドガ」を見た。感心したのは彼の絵のうまさ。目が悪くなって絵の具の代わりにパステル(クレヨン)を使うようになってからも、その表現に様々な工夫を凝らして描いているが、その手法、出来栄えにほとほと感心する。 火曜日、HVテレビで「巨匠たちの肖像・ドガ」を見た。感心したのは彼の絵のうまさ。目が悪くなって絵の具の代わりにパステル(クレヨン)を使うようになってからも、その表現に様々な工夫を凝らして描いているが、その手法、出来栄えにほとほと感心する。

室内の光を受けて踊る「バレーの踊り子」の表情、足が少し透けて見える衣装の質感、光の光沢。まさに天才画家だ。

もう一つ考えさせられたことがある。フランスには画家ドガのあらゆることを研究する専門家たちが沢山いるということ。

その全員がドガの絵の秘密(パステル技法の秘密、ドガと踊り子たちとの関係、彫刻のモデルになった14歳の踊り子の消息など)に迫ろうと様々な研究をしている。

さすが芸術の都パリ。パリには、こんなにも熱心に芸術家ドガを愛している人々がいる。そのことにちょっぴり打たれた思いがする。同時に、それを見ていて芸術のもう一つの力に気付かされた気もする。

それは、芸術はいつの時代も、その時代の救いになるような不思議な力を持っていたのではないかと言うことである。

芸術は人間を救う

その力は芸術が、「何かを表現したい」という人間の根源的で素朴な欲求とごく近いところに位置するということから来るものだと思う。それに触れることは、人間の素直な感動を呼び覚ますだけでなく、様々な束縛に苦しむ我々自身からの解放感、自由への羽ばたきの感覚を呼び起こすのではないか。

芸術は私たちに自由の感覚と時代からの解放感をもたらす。ヨーロッパ大戦の戦雲が迫りくるパリで人々の気持ちを支えたように、常に時代の閉塞感から人々を救い出して来たこと。それがパリの人々によって芸術が愛されて来た源ではないか。

そしてこうも思う。この芸術の力は、得体のしれない閉塞感に押しつぶされそうな今の日本にこそ、大いなる救いになるのではないかと。

芸術は人間を救う。「アニメ、クール、カワイイ」だっていい。日本も自由な解放感につながる芸術を大いに世界に発信すればいい。内向きになって委縮している時ではない。韓国が映画やドラマで元気になったように、芸術の振興は出口の見えない日本に元気をもたらす一つの方法には違いない。

さて、自分の方。表現活動は思うに任せないが、できるだけ自分の好きな芸術に触れて行きたいと思う。いつの時代も時代の空気を敏感に感じながら、なお時代を超えるものに挑戦している芸術家たちの熱い思い、息吹にできるだけ触れてみたいと思う。

|

|

|

|

|

|

|

|

| 2010年4月20日(火) |

| 火山噴火とスペイン旅行 |

|

アイスランドの火山が噴火してヨーロッパの空港が閉鎖され、大きな影響が出ている。世界の空港で足止めを食った旅行客が、もう5日間も悲惨な状態に置かれている。ヨーロッパの空港からのリポートでは、着るものがなくなってトイレで洗濯しながら空港に寝泊まりしている人々もいる。

海外で足止めされている旅行客は、イギリス人だけで10万人、日本人が1万2千人もいると言うから、現在世界中の空港で飛行再開を待っている人は50万人を超えるのではないか。

◆◆◆

実は、私たち夫婦もそのとばっちりを受けた組。20日からスペイン旅行に出かける予定だったが、オランダ経由のために飛行機が飛ばずにキャンセルになった。定年の卒業旅行が延び延びになっていて、ようやく重い腰をあげたところだったのだが、残念。

しかし、こうしたニュースを見るにつけ、行ってる間に噴火が起こらなくて良かったと胸をなでおろしている。まあ、掛けていた旅行保険も含めて全額戻って来るので被害はないのだが、遠い火山の噴火が他人事ではないように感じる。

今日は、アメリカのABCニュースでもアメリカ国内で待機している旅行客への対応(簡易ベッドの運び込み、食糧配り、個人の家庭への受け入れなど)が紹介されていた。

一方、さすが危機管理にうるさいイギリスは、まず空港が開いているスペインに英国人を集め、そこへ軍艦を派遣して本国に輸送することを検討しているという。

◆◆◆

肝心の火山は少し噴煙の高さが小さくなったと言うが、山体の膨張は続いており、地下のマグマ供給が小さくなる気配はまだ見られないという。

日本の火山学者が言っていたが、最長で1年も活動が続くこともあり得るらしい。ヨーロッパでは火山灰の分布をより厳密に限定し、順次飛行再開を目指すことになったが、それでもある程度の再開には22日くらいまでかかるだろうという。

旅行客の問題ばかりではない。この火山噴火は図らずも、世界各国の経済や暮らしがもう他国の存在なしでは成り立たないくらいに緊密に結びついていることを示している。

様々な国際イベントが中止になり、医療品が届かずに治療が出来ず、アフリカでは空港でヨーロッパ向けの大量の花が萎れている。日本では回転ずしのネタのサーモンが品薄になる騒ぎになっている。

私たちも再度スペイン旅行に挑戦するかどうか迷っているが、この火山噴火、火山学者が言うように長く続くようだと、世界経済や世界の気候に深刻な影響を与えるかもしれない。ぞっとする話だが、この火山のすぐ隣に何倍も大きな火山があって、過去時を経ずして連動して噴火したことがあるという。そうなると大変だ。

◆◆◆

それにしても、里の老親や知人たちからは「どうなったの」と心配する電話があったのに、肝心の2人の息子たちからは旅行前日になっても何の連絡もない。

カミさんから取りやめのメールを入れると、暫くして2人から、それぞれ「それは残念でしたね」、「まあ、そうなるよね。まさか行かないだろうと思っていたよ。軽く忘れてたけど」というごくそっけない返事。全く!

|

|

|

|

| 2010年4月3日(土) |

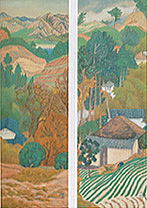

| 自然の香気漂う日本画・小野竹喬展 |

|

桜が咲き始めたお堀端、東京国立近代美術館に「小野竹喬展」を見に行った。日本画家、小野竹喬は明治21年生まれ。今回は生誕120年を記念しての大回顧展で、平日の午前中だったが会場には沢山の人が来ていた。

◆次々と画風を変えて行く

18歳から89歳で亡くなるまでの絵が119点、スケッチが52点。やはり画家の一生の作品を眺めていると、見ている方もその長い人生を一緒に歩いているような気分になって、結構ずしんとくる。

竹喬は、日本画の可能性を生涯かけて真剣に追求しながら、画家人生の節目節目で、写実画、東洋の南画風、大和絵、水墨画風などと、驚くほど様々に画風を変えて行った。その多彩な軌跡にまず圧倒される。

初期の西洋写実主義の研究を取り入れたボリューム感のある縦長の掛け軸絵画もそれまでの日本画とは全く異なっていて、見る者を豊かな気持にさせてくれる。すごくいい。

50歳ごろからは、大和絵の研究成果をもとにして作り上げた竹喬独特の画風が現れる。これがなんとも言えず素晴らしい。

木々に雪の積もった「深雪」、水辺を描いた「池」や「雨の海」、夕焼けを描いた「夕雲」や「残照」などの日本の自然を描いた絵を見ているうちに、はっと感じたことがある。

◆日本人の心の記憶にも呼び掛けるような

絵の一つ一つが、日本人の心の記憶にも呼び掛けるような「自然の香気」を放っているのだ。それは、東山魁夷の絵のような自然の持つ精神性ではなく(あれも凄いが)、吹きわたるような精妙な香気なのである。

そして、ふと思った。「これは、過去の俳人たちが微妙に歌い分けて来た俳句の世界ではないか。日本人の繊細な自然感覚がここに現れている」。「写真に俳句をつけるフォト575というのがあるが、これなら、竹喬の絵に俳句をつけることもできるなあ」。

さらに展示を追って行くと、実は竹喬は松尾芭蕉や与謝蕪村の俳句に深く共鳴していたことが分かって来る。そして、最晩年の89歳、ついに彼は芭蕉の「奥の細道」に沿って絵を連作するまでになった。フォト575で俳句に合わせて写真を撮るという形式があるが、それと同じ。なるほどね。

◆日本人であることの幸せ

ただ、感想を言えば「奥の細道」につけた絵よりは、50歳からの、ただタイトルだけで何の説明もない絵の方が、よほどいい。竹喬独特の「日本の自然の香気」がさわやかに漂って来るように思う。謎解きすれば、フォト575にも通じる興味深い理由がみつかりそうだが、直感的には当たり前のことかもしれない。

そんな理由を考えるより、あの「深雪」や「残照」などの、精妙で美しい「日本の自然の香気」を黙って堪能する方がいい。共感できる日本人であることの幸せをしみじみ感じながら。

展覧会を見た後、満開に近くなっているお堀端の桜を眺めながら帰途に就いた。

|

|

|

|

| 2010年3月20日(土) |

| 13日間で「名文」を |

|

「13日間で『名文』を書けるようになる方法」は、作家の高橋源一郎が明治学院大学で行った13回の授業を書き起こした、今話題の本。私の場合は、何か上手い文章を書くコツでも見つかるかと安直な気持で手にしたのだが、これは、2つの意味で恐ろしい本だった。

◆若者恐るべし

一つは、総じて「今の若者たち」というイメージでくくられがちな若者たち(大学生)が実に瑞々しい感覚と豊かな創造性を持っていることに気づかされたこと。著者が出した宿題に、「えエ~!」などと戸惑いつつ、変幻自在な発想で文章を書いてくる。若者恐るべし。

言葉遣いなどは今風だが、感覚や思考の上では、「一般的な若者」などはいないということ。その思考の飛躍、弱者への優しさ、繊細な恋愛感覚、何より、一人一人が個性的で、優等生的既成概念に囚われない、まっさらな感じ方がまぶしい。

頭の固くなった自分がどこかに置き忘れて来たような、柔軟な思考や素直な感じ方に出会うと、かえって自分の歩んで来た年月の長さを思い知る。(何しろ青春以来、もう40年以上も経っている。その間に随分と色々なものを捨てて来たことに気付く。)自分の現在を揺すられるようで、なかなかに恐ろしい。

◆何故書くのか、誰に伝えるのか

もう一つ、恐ろしいのは、言葉と言うもの、言葉を発すると言うこと、つまり、書くと言うことを様々に問いかけていることだ。

授業の中で学生が体験する文章は、「自己紹介」や「誰かにラヴレターを書くこと」から始まって、「自分以外の誰か(記憶喪失者、憲法起草者、靖国の英霊など)の身になって書くこと」。また「どんな相手にでもいいから演説をする」や「詩を書いた人の身になってその心境を書く」などのユニークなものもある。

言葉を届ける相手は、天の神へ(祈り、詩など)、一人から一人へ(ラヴレターなど)、一人からそれぞれに違う多くの人へ(演説、小説など)と、様々だが、その言葉が誰にどのように届くのか、言葉の意味、書くことの意味を問いかけて行く。

こうした部分を読むと、どうしても自分が文章を書く意味を問いかけられているように思ってしまう。自分は何故文章を書くのか、誰に向かって書いているのか。それは届ける意味があるのか。届いていると言えるのか。これも結構恐ろしい問いかけだ。

この問いかけは、この先このサイトを続けるなら、もう一度考えて整理しておかなければと自分も思っていたことでもある。ネットの世界だけを見てみても、世の中には沢山のすぐれた文章、メッセージが溢れている。

その中で、自分がサイトに書く意味は何か、何を書くのか、それは伝わっているのか。それはいつも手探り状態だし、ぼちぼちでも続けて行く以上、問い続けなければならないテーマでもある。

◆確認作業のために書く?

ところで、何故書くのかに関連して、話は飛躍するが、先週の「日曜美術館 日本画家 小野竹喬」の中で、ゲストの洋画家、入江観氏が「描くということ」について、こんなことを言っていた。(ついでに言えば、この番組での入江氏の解説はまるで「名文」。言葉として、文章として一つ一つが際立っていたのに感心した)

残念ながら一言一句までは定かでないのだが、「画家が表現する、絵を描くというのは、人に伝えたい、見てもらいたいというのももちろんあるけれども、私は、もう一つ、自分がここにこう生きているということの『確認』をしたいと言うこともあると思うのですね。確認のための作業なのです。」

「描く」と「書く」との違いはあるが、これと似た感じは、これまでの自分の気持のどこかにもあったように思う。自分がこの世界に生きて行く上で確認しておかなければならないことを確認するために書く。その考えを整理して、サイトに載せる。

芸術家と一市民とを同列に論じると叱られそうだが、自分の場合も、この確認作業と言うのが、どうも文章を書く原点のような気がする。ただし、この考えが常に貫かれているのか、また、その文章はサイトに載せる意味があるのか、となると自信がないのだが。

◆言葉と文章の洪水の中で

著者の高橋先生も書くこと、言葉を発することは思考することだと言っている。とりあえず良く考え、沢山書き続ける先にしかみえてこないものがあるのだろう。

自分の場合はどうか。(別に確認作業をしなくても十分生きていけるとも思うが)取りあえず、体力、気力が許す限り書き続ける。それが、より良く生きていくバネにはなるのではないかと思っている。

それにしても、この世の中には言葉が、文章が溢れている。全世界の私のような人間が言葉を発する時代。そう感じ入ったサイトが「13日間で名文が」の中で紹介された、表参道の商業施設のオフィシャルサイト「Gyre」である。

<http://gyre-omotesando.com/>

世界中のブログから発信されている膨大な言葉がリアルタイムで取りこまれ、渦を巻いている。自分の言葉も、このブログには残って行くにしろ、客観的には、膨大な言葉の渦の中で極めて小さな文字となって中に吸い込まれていく。不思議な時代である。

|

|

|

|

| 2010年3月14日(日) |

| 草原の椅子 |

|

友人に勧められて、週末に宮本輝の「草原の椅子」上下を読んだ。その中で著者の怒りにも似た心情がストレートに書かれている部分が何箇所も出てくる。全体には、スケールの大きい、物語性の豊かな抒情的な小説なのだが、この思いだけは直接的。本のあとがきにもそのことが書かれている。

『「草原の椅子」という長い小説にとりかかる前、私の中には、一種異常なほどの「この国への憎悪」に似たものがつきまとって離れなかった。(中略)

日本という国、日本人という民族そのものに、矜持とか品位とか品性とかが喪われてしまったことに落胆と虚しさを感じ続けていたのかもしれない。』

その思いを著者は文中で、50歳の富樫(カメラの量販店経営者)に、彼の「心に空いた穴」について、こう言わせている。

◆日本というシステムへの憎悪

「俺のなかに穴をあけたのは、この日本ていう国や」

「一所懸命働いている人間から、だんだん、だんだん、働き甲斐や生き甲斐を失くさせていくのが、この日本という国や。それがやっと、この歳になって、はっきりと見えてきて、働き盛りの人間から活力とか希望とかをむしり取っていってるんや。この国のあり方やシステムを根底から変えなあかん」

「なァ、この国をつかさどっている連中は、なんで、国民のためになってやろうと、ほんのちょっとでも考えへんのやろ。こうしたら、国民が喜ぶんやないか。ああしたら、経済的な理由で学校を辞めなければあかん青年が学校に行けるやないか。こうしたらアルツハイマーにかかった年寄りの余生を見てやれるやないかっちゅうことに、なんで知恵を絞らへんのやろ。俺はそれが不思議でしょうがないんや。そのために使う金なんて、たかがしれているやないか。なァ、なんでや。なんで、そんな人間が、この国の中枢におらんのや?」

それに対して、同年齢の主人公、遠間が言う。

「そんな慈愛と胆力を持った人間は、政治家や官僚にはならないんだよ。最初から、そんな道を選ばないんだ。だって、権力志向とは無縁なんだから。こざかしい才覚だけの連中が、国家権力をうしろ盾にして、いばりたくて、甘い汁を吸いたくて、そのための椅子をめざすんだ」

◆つい昨日のことなのに

この小説は平成11年に書かれた。すでに10年以上も前から(或いはもっともっと前から)日本の政治と官僚システムへの憎悪は始まっていたのだ。日本を牛耳っている連中が国民のために何もしないという、こうした不信感を長く持たれながら、自民党政治も日本の官僚制度も何も変わらなかった。

マスコミだって、もしかしたら同じ利権構造の中に浸かっていた同類だったかもしれない。もちろん、民主党が国民の期待を裏切るのは許されることではないが、一方で、重箱の隅をつつくようにして新政権の未熟さを批判して悦に入っている一部の旧自民党担当の政治部記者たちは、つい昨日の国民感情を余りに早く忘れている。

この小説のテーマは、学歴や肩書や収入とは関係なく、慈しみの心を持つ、人間力のある「おとな」を描くこと。それは、政治家や官僚、そして日本人から喪われていきつつあるものでもある。

こういうことを忘れずに、また、いま読んでいる、霞が関の若手官僚たちが書いた「霞が関維新」なども参考にしながら、宿題になっている「日本の難問④・制度疲労の官僚システム」に手をつけたい。

|

|

|

|

|

|

| 2010年2月20日(土) |

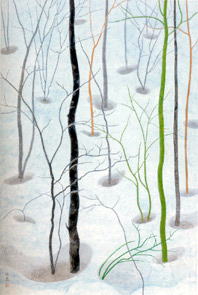

| 絵のNO.23 |

|

どうにも上手くいかなくて、しばらく中断していた絵のNO.23だが、「早川良雄・顔と形状」展(東京国立近代美術館)や「日曜美術館・いま、アジア美術がおもしろい」(福岡アジア美術館)などを見て刺激を受け再開。やっと完成かなと言うところまで来た。

今回は、もともと東山魁夷の絵のような「青と緑」を中心とした絵に出来ないかと思って色付けし始めたのだが、途中で壁にぶつかり路線変更。

中央のピンクと黄色の縞模様は、最近近くの市立会館で行われていた市民美術展で見た絵の中にあった色遣いだ。あっちこっちの絵をヒントに描いているようなものでオリジナル性に乏しいことこの上ない。

雑多な線を少しずつ整理しながら、同時に全体に青みがかった色を中心にして、調和を図っていく。結果はやはり、青と緑が多い絵になった。

そういう意味で強いて言えば、これは敬服している東山魁夷に対するオマージュかな。彼の微妙に輪郭の淡い奥深い色づかいとは、似て非なるものではあるが。

いつも、テキトウに励ましてくれるデザイナーの息子に途中経過をメールすると、「ここまで来ると、あとちょっとでオリジナリティを確立する気配さえ感じるね。まずは、より一層、自分なりのクオリティの追求に神経を注いでください。楽しみにしてます。」だって。

「豚もおだてりゃ木の登る」と言う感じで仕上げて、息子にメールすると、「なかなか良いじゃない。この手法もいいけど、あのブラウン系の薄い絵の具を積み重ねる方法(*下の絵)もわりと良かったが」ということで、いまいちの感じ。なるほどね。

自分でも薄々分かっているのだが、NO.23のような路線は行き止まりが近いのかも。ということで、こちらの取り柄はまだ何も確立していない素人の自由さ。また、新たな機軸を求めて頑張ってみますか。

|

|

|

|

| 2010年2月5日(金) |

| 小沢不起訴と検察、マスコミ |

|

小沢が不起訴になったことについて、今日の新聞各紙を読み比べてみた。毎日、読売を筆頭として、各紙とも小沢の幹事長続投について疑問を呈していると同時に、朝日が一番強いが、検察の説明責任をも問うている。あれだけの大捜査を仕掛けて政治資金規正法と言う「形式犯」で終わったことに対する疑問である。当然だと思う。

この問題では、元東京地検特捜部長の宗像紀夫のように不起訴の前後でコメントが全く違う人もいる。先日のサンデー・プロジェクトでの発言や週刊文春での対談では、「検察は必ず立件する」、「ヤミ献金についても明らかにするはずだ」と言っていたのに、今日の朝日では、検察のふがいなさに腹を立てたのか、捜査手法に疑問を呈し、「逮捕は必要なかった、見通しのない捜査だった」などと検察批判をしている。

マスコミ報道の責任は?

それにしても、「大山鳴動否めず(毎日、社会部)」だ。新聞もこれまでと違って歯切れが悪いが、相変わらず社会部と政治部の論調の違いが甚だしい(「進退有権者が決める」毎日政治部)。

マスコミ報道で特に、私が疑問に思うのは、TBS「総力報道!THE NEWS」だ。(前にも書いたが)石川議員に5千万を渡したところを目撃したという人間のインタビューを、顔を出さずに声だけ変えながら微細に放送していた。

内容に沿って、ホテルロビーの見取り図や受け渡しの人の動きまでアニメに作り、これで決まり!という感じで放送した。

しかし、一部週刊誌によると、金を渡しているのを見たと言って歩いている証言者は、その世界では札付きの人間らしいではないか。この事件には、小沢の秘書に恨みを持つ人間や罪を逃れようと嘘の証言をする人間、などなど、胡散臭い人間が沢山いる。もともと胡散臭い世界だからかもしれない。

そんなことを知って報道した方の説明責任はどうなっているのだろうか。マスコミだって、遅ればせながらの検察批判をする前に、自分たちの報道はどうだったのか、検証する必要があるのではないか。

少なくともTBSなどは、口を拭って知らんぷりはできないだろう。

検察の説明責任

もちろん、小沢の金権体質、閉鎖的な権力志向などについては、別途堂々と批判していくべきだろうとは思う。しかし、それと犯罪捜査は切り離して考えるべきと言うのが私の意見。

仮に小沢が日本の政治にとって不適格と言うにしても、選挙を前にした極めて誤解を与えかねない状況での検察の捜査については、無批判に見てはいけないと思う。それでなくとも、検察は政治家なら誰でも罪に問えそうな武器(政治資金規正法)を与えられた強大な権力機関であるからだ。

政治資金規正法違反について、「あれは形式犯とは言えない、重いものだ」という意見もあるが、それは現状では建前に過ぎないのではないか。一頃、年間五億円を超える政治資金を集めていた自民党のA氏だって、今回の捜査のように詳しくさかのぼって調べれば、意図的な記載漏れや記載ミスなどはすぐにも見つかるだろう。それが実態なのではないか。

宗像氏も今日の朝日では、今回のような立件は、はっきり「形式犯」であり、「実質犯」ではないと言っている。

問題はウラ献金の有無

とすると、あくまで検察がこだわった「ウラ献金」の実証がなければ、去年の総選挙を前にした逮捕劇も、今年の参院選挙を前にした逮捕劇も極めて見込み不足の(誤解を招きやすい)捜査だったと言われても仕方がない。

小沢事務所や鹿島本社など、あれだけ大掛かりな家宅捜査、ゼネコンへの事情聴取など、検察はやりたい放題をやってなぜ詰め切れなかったのだろうか。公判ではどういう説明をするのだろうか。

私もウラ献金の可能性を否定はしないが、少なくともあの証言者のシロクロ位はつけてほしい。

ある検察幹部はウラ献金について「心証は真黒だが、これが司法の限界」と言ったらしい(毎日)が、特捜部長の記者会見にも出なかったこうした意見を軽々しく見出しに使う毎日もどうかと思う。

検察情報をそのまま書くなら、新聞社の方もどこまでが確かで、どこが詰め切れていないのか裏を取っていなければならないはずだが、そんな解説はない。マスコミも検察も、説明責任はこれからが山場ではないか。

小沢論をしっかりと

さて、小沢が幹事長を辞めないとすると、前にも書いたように「日本の政治にとって小沢はどうなのか」ということを、きちんと論じていく必要が出て来たと思う。

マスコミや政治学者は、それこそ多面的にそれを論じるべきだと思う。仮に、小沢が伝えられるように、強権的、金権的、独裁的で民主党にとっても、日本にとっても有害な存在とすれば、この問題はむしろ日を追って大きくなるに違いないのだから。

|

|

|

|

| 2010年1月9日(土) |

| マスコミと政治不信 |

|

明けましておめでとうございます。年が改まって元気を出して行きたいところだが、今の日本は何となく元気がない。街には不況の色が濃く、政治、経済の先行きがはっきりしない。

不評の鳩山政権

世界的な景気後退の影響もあるけれど、隣の中国やインドが不況を脱して成長を続けているのに日本はまだまだ。この波にうまく乗っていけるかどうかも分からない。どうもこれは日本が抱えている構造的な問題ではないか、政権交代した民主党はこうした問題に有効な対策を打てるのだろうか。

しかし、これまでの鳩山政権の動きを見ていると、どうも心もとない。普天間基地移設問題、ガソリン暫定税率の継続問題、予算の財源確保の問題、それぞれの局面で鳩山首相の強いリーダーシップが感じられない。国民は歯がゆい感じを持っている。加えて、小沢が政治資金規正法の問題でどうなるかも不透明だ。

まあ、国民の大部分は今、こんな風に感じているのではないか。最近聞いた話では、巷のおばさんたちは早くも鳩山首相に怒り心頭だという。あの9億円もの政治資金規正法違反が効いているのだと思うが、このままいくと民主党圧勝と言う大方の予測も一度疑ってかからねばと思う。

マスコミに対する違和感

こうした状況は、マスコミが毎日のように「迷走する鳩山首相、リーダーシップがない、決められない」と書きたてたせいもあるだろう。しかし、私はいま、マスコミが書きたてる政権批判の8割方の記事については、強い違和感を感じている。

今の日本は、自民党がここ20年程の間、無作為のまま食いつぶして来た負の遺産に苦しんでいる。それがどれくらい重大なことなのか、今の日本が構造的にどういう深刻な問題に直面しているのか、ここから脱却するためには何が必要で、どのくらいの辛抱がいるのか。

これらのことをマスコミは十分認識しながら批判しているのだろうか、と思う。

今は、自民党政権時代にしみついたような惰性的感覚で権力を批判していればマスコミの機能を果たしていける、マスコミの存在意義もアピールできる、といった時代ではない。これだけ日本が多難な構造的問題を抱えているときには、もっと深い現状認識、歴史認識をもとにした批判と提言が必要だと思うのだが、そうした真剣な、掘り下げた報道があまりにも少ない。

国民は連日、耳にタコが出来るくらい「小沢と鳩山の二重権力」だとか、「小沢と誰だれの距離」だとか、「リーダーシップがない、鳩山の迷走」だとか、「アメリカ激怒」、「政治主導も迷走」、また「借金まみれ」、「景気の2番底、鳩山不況」などという政治ニュースを繰り返し聞かされる。

決まり切った、短絡的、皮相的、条件反射的、興味本位の見出しの洪水。どの新聞、どのテレビを見ても同じ発想の、似たような政界の裏情報や憶測記事が溢れている。

マスコミ報道が助長する?政治不信

これでは、政治に関心を持ち始めたおばさんたちだって洗脳されない方がおかしいし、一方で、「もうニュースは見たくない。いつも同じあら探しばかり。」といってチャンネルを変えてしまう娘のように、若者たちも再び政治に無関心になっていく。

政治資金の問題や使途不明金の問題は、まあ、これは進行中の司法の問題だから報道の必要性を否定はしない。しかし、これだって大騒ぎする割には、では一体何がどう問題なのか、仮に違反したとしてどの程度のことなのかがさっぱり分からない。

「政治と金」と言った分耳触りのいい論理で、大きく取り上げてはいるが、政治に金がかかるのは当たり前で、道義上の問題を言うなら(企業献金を許している)政治資金規正法の問題を掘り下げるべきではないか。

出口なしの状況の中で

そんなこんなで、マスコミが取り上げるのは、出口を示さないままに、部屋の明かりを消すようなニュースばかり。こうした決まり文句の暗いニュースを連日聞かされていれば、庶民の方もだんだん嫌気がさして元気をなくすのは当たり前ではないか。

自民党などの野党はこういう混迷の状況がもっと続いて、もう一度自分たちに光が当たればと思っているのだろうが、自民党にその可能性があるかと言えばそんなことは現実的にありえない。

自民党政権時代、マスコミは民主党など野党の意見は軽視してきたのに、今は野党の自民党の意見を結構取り上げる。政治記者たちは、まだまだ自民党時代の感覚が抜けきらないのだろう。

もちろん鳩山民主党のふがいなさは否定しようがないところ(それはちゃんと整理するが)もある。しかし、マスコミの批判ばかり先走って、方向性を示さない最近の政治報道では、ただただ政治不信と国民生活の先行き不透明感が増すばかりではないか。

それより、本当に大事な問題に取り組むべき社会全体の意欲をそぐばかりではないか、そんな心配をしているのは私ばかりではないだろうと思う。

書けるかな?これからのマスコミのあり方について

ということで、そうした違和感について、自分なりに整理して「日々のコラム」に書きたいと思っている。

そのためには、まず、今の日本がどれだけの問題を抱えているのか、という状況認識が大事だと思う。それがはっきりすれば、この先、国民が安心して暮らせる国を作るには、政治はどこまで根本に立ち返って取り組むべきなのか、ということが見えてくる。

これは、とりもなおさず国家の基本計画に関ることでもある。こうした、国家戦略、国家ビジョンの策定を先送りにしている民主党も悪い。これはここでもずっと言って来たことだ。

しかし同時に、今はマスコミも含めて、日本人の一人一人がこれ(日本をどうするのか)を自分たちの頭で考えなければならない状況だと思う。

それが頭にあれば、おのずとマスコミの役割もこれまでとは大きく変わって来るはずだ。結論から先に言えば、批判だけでなく提言をすべきだということ。新聞もこれからの時代、 アメリカの新聞のように自分たちはこう考えるという立場を明確にして言論を展開すべき時代なのではないか。そんなことを書いてみたい。

予告編みたいになったが、なんか、テーマが大きすぎて時間がかかりそう。しかし、今のマスコミ報道についての違和感をばねに何とかしてみたいと思っている。

|

|

|

|

| 2009年12月31日(木) |

| 大みそかに |

|

今年も残すところあとわずか。映画「アバター」について書きあげた後、午後4時過ぎ、汗をかくといけないのでいつものように軽装でウォーキングに出かけた。そうしたら寒いのなんの。風が冷たく頭の芯がきりきり痛くなった。無理せずに早々に引き揚げることにする。

ごくごく平凡な暮らしがありがたい

ただ、いつも歩く川沿いの土手と遊水地公園には広々とした冬空が広がり、東の空に満月が淡く大きな姿を見せていた。あと8時間もすれば新年になる。吹きすさぶ川面から沢山のカモが土手の裾に上がって羽を休めている。今晩は凍てつく冬空に満月が輝くことだろう。

30分でウォーキングを切り上げ、近所のお寺に立ちよる。本堂の周りには色鮮やかな幕が張られて、明かりが煌々と照っている。すっかり初詣の準備もできたようだ。明日は護摩を焚く奉修。すでにお札は頼んである。

家の玄関まで帰って来ると中からにぎやかな声がする。娘の友人とその母親が見舞いに来てくれていた。娘は最近ちょっとした手術をして今は自宅療養中。と言ってももうだいぶ良くなり、忘年会に顔を出したりして母親にしかられている。

娘の友人に会うのは、今の家に引っ越して来た時に手伝いに来てくれた時以来、12年ぶり。その時は中学生だったが、すっかり大人びて綺麗になっていた。来年5月に結婚するという。「おじちゃんも変わらない!」などとお世辞を言ってくれた。見舞いに持ってきてくれた、あんみつを食べてお腹いっぱいになる。

今年は年賀状も絞り込んで少なくし、早くに出してしまったので、もう何もやることがない。年越しそばを食べ、紅白を見て年が暮れる。

何と平凡な年の暮れだろうと思うが、これがしみじみありがたい。最近は夜中に目が覚めて、色々なことを思い出すときに、あれから随分と時間が経ったなあというような、懐かしいような気持がすることがある。

「死期が近いんじゃないの」などとカミさんにからかわれる。多分、(ありがたいことに)それだけ年齢を積み重ねて来た結果だろう。今年も何人もの友人知人を見送った。

一市民の立場にこだわりつつ

日本も世界も大きな課題を抱えて、何かが大きく変わろうとしている。それに対応して、社会も政治も変わらなければならない時だが、変われないかもしれない。そうなると日本は確実に没落していく。

100年に一度のようなこの変革期は、後から振り返ってみて初めてその本質が見えるようなことなのかもしれない。しかし、本質をつかむのは難しいけれど、常に「仮説と検証」を繰り返していれば、おぼろげながらその全体像が見えてくるに違いない。それをしなければ、政治も社会も対策の取りようがない。

と言うわけで、文字通り一市民に過ぎなくなってはきたが、来年も少しずつ自分なりにこの「仮説と検証」を続けて、その試行錯誤の過程をこのHPに書き連ねていく積り。

知人が言うように、これは削除しない限り半永久的にネット空間に残っていく。カミさんではないが、そうすると、ちょっとした遺言のようなつもりで自分の考えを書き連ねて行くということだろうか。

というわけですので、来年もよろしくお願いします。来年が良い年でありますように。

|

|

|

|

| 2009年12月27日(日) |

| ヤフーブログを開設 |

|

ブログの開設

ホームページでの発信機能の強化を目指した「HPリニューアル構想」に従って、ブログを併設することにした。いろいろブログサービスを調べてみたが、これがさっぱりわからない。まあ、一般的なものがいいだろうと思って、アクセス数もでる「Yhoo!ブログ」を開設。

やってみるとこれが意外に簡単に出来た。取りあえず、構想に従って「日々のコラム」、「メディア時評」に関連するテーマを、今日まで3つほどアップしてみた。すると、こんな生まれたばかりのブログにもお客さんは来てくれるのにちょっとびっくり。その数は、このHPを引き離す勢い。(と言っても微々たるものだが)

まだまだ体裁を整える余裕はないが、こうしてみると「Yhoo!ブログ」の方もちゃんと育てていかなければならないと思う。徐々に同じデザインのタイトルを貼り付けたり、こちらのHPとのリンクなども考えていきたい。

その前にまず、ブログというものの機能を勉強しなければならない。何も知らないままでも始められる便利さはあるが、一応、双方向の機能も付いているので。まあ、ぼちぼちと充実していきたいが、どうなりますか。

COP15を乗り越えて

さて、「日々のコラム」と「Yhoo!ブログ」の2つに「COP15を乗り越えて」をアップした。会議の開催中に書こうと考えていたのだが、民主党の問題などで間に合わず。でも、この問題はこれで終わるわけではないのだから、終わってからでかえって良かったのかも。

ただ、温暖化問題については、今日の「毎日新聞」のコラムのように、もうCOP会議には見切りをつけて、地球工学的アプローチや水没国家への援助などの「プランB」に切り替える潮時だという意見も出始めた。

それこそまだ早すぎるのではないか。いずれにしてもここ数年が地球温暖化を食い止める、文字通りの正念場になってきたことは確かである。

|

|

|

|

| 2009年12月15日(火) |

| 「This is it」を観た? |

|

先日、同年輩の男たち(高校の友人たち)が集まって、ソバ屋で忘年会をした。中に映画監督もいて、彼が「若い俳優の○○が、監督さん、「This is it」を見てください。すごいですからと言うんだよね」と、言う。

そうすると、意外にも「This is it」を見ているのが他にもいて、さっそく年配者たちの「This is it」論が始まった。

年配者たちの「This is it」論

実は私も観た。娘が「大感激!」して、4回も観たというので、どんな映画だろうと思って(シネマコンプレックスの映画館で)観た。彼女の周りには、5回も6回も観た人たちがいるという。

そんなに短期間に何回も観る心境について「どうして?」と聞くと、「あれは、映画と言うよりライブ。何回もライブを聴きに行く感じ」という答え。分かったような分からないような。

「This is it」はご存知、今年の6月に急死したマイケル・ジャクソンを記録したドキュメンタリー映画。ロンドンでの復活公演を目指して連日激しいリハーサルを繰り返していた様子を、死の数日前まで記録したもの。

「映画作品としてはどうかなあ」と言う人もいたが、これは、いわゆるストーリーや構成の妙で見せる映画ではないから、それは批評として違うかもしれない。

「This is it」の凄さとは

もちろん何百時間もの映像素材を一本の映画にまとめ上げるためには、それなりの力量がいる。出だしのインタビューや最後のメッセージの置き方など、編集のプロたちの腕はさすがと思うが、そんなものは二次的要素にすぎない。

それより、この映画の凄さは、多分、人を感激させるものを創っていく現実そのものにある。その現実の凄さが観ているものを圧倒する。

その凄さとは何か。それは、結局のところマイケルの凄さにつながるのだが、その幾つかを上げてみたい。

その①、かけたお金の凄さ

まず第一に、復活公演にかける「お金」の凄さである。舞台装置やステージの背景に流されるイメージ映像など。それに掛ける金が半端でない。

例えば後半、地球環境の大切さを訴えるマイケルの歌(Earth song)に合わせて、危機にひんする熱帯雨林の映像が大スクリーンに流れる。その直後、スクリーンを突き破るようにして、本物より二回りは大きい巨大なブルドーザーがステージ中央に飛び出してくる。

そのシャベルの前に、まるで、天安門事件の時に戦車の前に一人で立ち向かった青年のように、マイケルが両手を広げて立ちはだかる。シンプルで強いメッセージを感じさせる演出だ。しかし、思い切り金もかかっている。

「観に来た人々にすべてを忘れさせるような、すごいものを見せたい」とマイケルが言うシーンがある。その思いを裏付けるように、観客の度肝を抜くような演出が随所に取り入れられている。

マイケルの公演に投下する大金。しかし、それは一方で、マイケルという存在の大きさを証明するものでもある。それにしても、ロンドン公演の予算は一体どの位だったのだろう?

その②、プロ集団の凄さ

最高のものを作ろうという、スタッフのプロ意識が凄い。リハーサルには、エレキギター奏者、ボーカル、バックダンサーなどの多数の出演者、そして総監督、演出、映像監督、ミキサー、照明、振り付けetcといった大勢の舞台裏の人々が参加している。

映画のラストに延々と流れるスーパーを見ても、その数は数百人にはなるだろう。そのキーマンとなるのは、みんなマイケルと才能を共有する超一流のプロたちだ。

また、バックダンサーはマイケルとの共演を夢見て世界中から集まった何千という応募者から選ばれた、もの凄い連中。すべてをダンスに賭けている。

この超一流プロ集団が、一人一人、すべての才能をかけて妥協のない理想の舞台を創っていく。マイケルの才能を敬愛し、彼が描くイメージを可能な限り表現しようとする。

マイケルと言う存在を通して最高の舞台を創りたいと懸命に努力する。そのプロ意識が凄い。

その③、マイケルの才能の凄さ

娘が「後ろで踊っているどのダンサーより、マイケルが一番うまい」と言っていたが、(世界中を夢中にさせた)彼の歌やダンスの才能はさすが。もちろん彼の手による歌の内容も。驚嘆させられる。

そればかりではない。舞台の細部に至るまでマイケルが完全に把握し、超一流のプロたちをリードしながら完璧な表現に近づけていく彼の表現者としての才能が凄い。

優しく遠慮がちに、しかし何度も駄目だしするうちに、舞台の隅々にまで彼の才能の光がいきわたっていく。それがとても自然に見える。関係者全員がマイケルをリスペクトしているのが素直に伝わってくる。これはもう単なる才能を超えた存在になっている。

その④、人間マイケルの凄さ

というわけで、ホントの最後に。人間マイケルが凄い。その驚くべき謙虚さ。完璧さを追求する真摯な態度。地球の未来を守りたいという熱い思い。

特に、リハーサルの最後で、マイケルが集まったスタッフたちに伝えたメッセージには驚かされた。その数日後にマイケルが急死したことを考えると、それは、まさに彼のラストメッセージになったのだが、即席のあいさつとは思えないほどに、地球の未来への熱い思いと、ともに立ちあがることを促す内容の濃いものだった。

(いずれ映画のDVDで正確なところを確認したいと思っている)

マイケル・ジャクソンについては、彼が提供した様々な話題は知っていても、正直それほど深い関心があったわけではない。しかし、映画を観て(遅ればせながら私のような老人にも)その死を惜しむ人々の気持ちが分かるような気がした。それが、この映画のもう一つの凄いところ。

|

|

|

|

| 2009年12月8日(火) |

| 庶民感覚とのずれ |

|

普天間基地の移設問題について「日々のコラム」に「迷走おおいに結構」を書いた。どうもこの問題は、性急な結論を求める論調ばかりが強くて、背景説明が十分でない、と思っていた。

調べてみるとかなり不可解なことが隠されていることが分かってきた。今、防衛大臣がグアムに視察に行っていることの意味も含めて、マスコミはこの問題の本質を全然伝えていないと思う。(或いは自分が不勉強なのか?)時間があったらちょっと読んで頂きたい。

偽装献金問題について

久しぶりに帰ってきた息子が、「鳩山首相の偽装献金問題って、マスコミが大騒ぎするほど大変なことなのか」と言う。「自分ちの金を使っているのだからいいじゃないか。業者から金を貰って特定業者に利便を図るのとは違うんじゃないか」、「ていうか、それで鳩山を辞めさせて次は誰にするというのだろう」などと言う。

この問題については、新聞の社説も「説明が足りない」、「記者会見を開いて説明しろ」、「9億もの金を何に使ったのか」の大合唱だが、さて、これが明らかになったとして新聞は次に何を言いたいのだろうか。鳩山に責任を取って辞職せよと迫るのつもりなのだろうが、マスコミはその先を考えているのだろうか。どうもこの問題の先にマスコミが何を見ているのかよく分からない。

検察の調べがついて(贈与税の)脱税があれば、それを払えばいいことで、虚偽記載は秘書の問題とすれば自身には及ばない。身内の金を政治に使ったということで悪質の程度がどの程度なのかは、最初から庶民には分かっている。

それを、野党やマスコミは大問題のように責め立てるが、それは彼らの仕事だから仕方がないにしても、庶民の心は「不毛なことだなあ」と、どこか冷めている。

批判のための批判を避けるために

先月始めに放送した、NHKスペシャル「永田町 権力の攻防(1回目)」。その中で、当時の細川首相を佐川急便からの借金問題で追求した野中(幹事長)が、「あれは(大したことではなく)細川さんには気の毒だった。しかし、権力闘争だから」というようなことを言っていたが、当時野党になった自民党が必死で繰り広げた誹謗中傷にマスコミも載せられて、政権交代を短期で終了させた。

そのことが、その後の(数合わせだけの)日本政治の停滞につながったというのが(言外の)主張だった。

民主党政権が出来て4カ月。そろそろ中間成績をつける時だが、だんだん点数が辛くなってきている。そう言われても仕方がないところもある。

しかし、辛い点数をつけることは必要だが、これから4年間、この政権が続くことを考えれば、批判は(民主党のためではなく日本のために)できるだけ建設的な批判であってほしいと思う。

いずれ、民主党政権の何がどう歯がゆいのか、まとめるつもりだが、民主党ももうこれが駄目なら日本にしばらく救いはないと思っている庶民の声を真剣に受け止めて、懸命に政治に取り組むべきだろう。

|

|

|

|

| 2009年11月27日(金) |

| 久しぶりのコラム |

|

久しぶりに「日々のコラム」を書いた。いま関心を呼んでいる「事業仕分け」について納税者の立場から書いたものだ。

そこにも書いたように、緊急事態を迎えている日本の財政状況、或いは出口の見えない不況を踏まえると「これからの国家予算をどう作っていくのか」は最大のテーマになってくると思う。

その時、国家戦略なき「事業仕分け」では、幾らエンジンを新しく取り替えても海図なき航海のようなもの。また、仮に国家戦略が出来たとしても、国家の緊急事態のような時の予算編成には、今話題の「事業仕分け」だけでなく、もっと大胆な発想や手法の転換が必要になってくると思う。

それがどういうものなのか、「事業仕分け」が目指す「ムダのカット」という発想だけでは、不十分。この作業ももうすぐ壁にぶつかるだろう。

もちろん、「事業仕分け」が新しい時代の国家予算の編成はどうあるべきか、と言う重要テーマを考える時の露払いの役をしている効果は大いに評価したいと思うが。

ところで、「日々のコラム」には果たして、どのくらいの分量が適当なのか、久しぶりなので見当がつかなかった。しばらくは手探りでいくしかない。

大事なテーマについて自分の考えをまとめておくのがこの頁の役目。読むほうは面倒だろうけれど、テーマによってはこのくらいの長さが必要になるのかもしれない。(書く方も結構疲れる)

|

|

|

|

|

|

| 2009年10月25日(日) |

| HPのリニューアル構想 |

|

新しいパソコンの購入を期に、前から考えていたHPのリニューアルを進めて見たいと思うようになった。

その構想とは、言って見れば今取り上げているテーマを「社会的に関心が高いテーマ」と「私的なテーマ」とに分けて、社会的関心の方は、もう少し力のあるエンジンで発信してみようということ。

社会的関心のあるテーマについては

まず、「日々のコラム」と「メディア時評」の充実。これらは、社会・政治・経済問題、国際問題、地球環境問題などの社会派的テーマと、これを報道するマスコミ批評なので、社会的にも関心の高いジャンルと言える。

最近は、こうしたテーマも「風の日めくり」の中でブログ風に書いてきたが、これからはそれぞれの欄の中で書いていく。社会的に関心の高いテーマを自分の言葉で考え、発信することによって、ネットジャーナリズムの可能性を少しでも追求してみたい。

(そうはうまくいかないかもしれないが)「開局宣言」にも書いた通り、「棒ほど願って針ほど叶う」。まあ、志は高く。

さらにもう一つの試みとして。どこか大手のブログサービスを利用して、「メディアの風」というブログを立ち上げる。ここに「日々のコラム」と「メディア時評」に載せたのと同じものを一つにまとめて発信していく。そうすることによって、ブログ世界に一つのジャーナりスティックなブログが出来る。

大手ブログサービスにはメール機能も付いているので、これを使えばより双方向的なものになるだろう。そのブログからは、こちらのHPにリンクも張る。2つのサイトの連係プレイでジャーナリズム的なテーマについての発信力を高めたい。

もちろん、こうすることによって自分の書く内容が、これまで以上に「不特定多数の人々の未知の大海」へ発信されることになり、それからくるリスクはある。世に言う「批判や非難」、あるいは「炎上」などということにも、さらされるかもしれない。

だが、もともと「日々のコラム」と「メディア時評」は、社会がより良くなって欲しいという願いで書き始めたものだから、一定の社会的インパクトがあったほうがいい。その意味では、社会的な反響にさらされる方が緊張があっていいかもしれない。(未知の領域で軽々には言えないが)

私的な関心領域については

さて次に、今のHPの「楽しい読書生活」や「定年後の体と心」などの欄はどうするか。「開局宣言」に書いたように、これらのテーマも自分が終末を迎えるまで、よりよく生きていくために関心を持ち続けるべきテーマとして絞り込んだものだ。できれば、これらのテーマも随時書いて行きたいとは思う。

しかし、これらはかなり「私的なテーマ」でもある。従って、こうしたテーマは、日々の出来事、日常の心境、絵やHPの制作日記などとともに、これまで通り「風の日めくり」の中で書いて行くことにする。

「風の日めくり」には、雑多なテーマが並ぶが、自分にとっては、これこそが日常。まだ生きているという報告のようなものだ。ほとんど顔の想定できる人々に向けて書いているようなところもあり、こちらは気楽に力を入れずに書いて行きたい。

年内に出来るか?

以上のような考えのもとで、トップ頁の模様替えを行う。出来ればデザインもしゃれたものにしたい。また、大手ブログも開設する。メール機能も付ける。ただ、頭の中で構想だけは膨らんできたのだが、身辺何かと忙しく中々具体的に進まない。(言い訳け)

夏のカナダ紀行については、ようやく400字で80枚ほどのリポートを書きあげたところで、月末からはまたカナダに行く。

やっと新しいパソコンに慣れてきたところで、何か始めようとすると、システム的な諸々も勉強しなければならない。老人にはこたえる。

ある大きなサイトを運営している人が、実名で書くならいつでも載せてあげる、と言ってくれているが、これは出来たとしてももう少し先になるだろう。

そこにはサーバーもあり、システム屋さんもいて、その方が楽なのだが、その場合は、自分のスタンス(一市民の立場に固執するのか、なぜ発信するのか、発信によって何を目指すのか)をもう一度きちんと整理し直す必要がある。

実名で書く云々は別として、それまでは、こうした構想を楽しみつつ、のんびり、着実にいきたい。それでも年内には何とか、と思っているのだが。

|

|

|

|

| 2009年10月15日(木) |

| 今日の記事 |

|

今日の毎日新聞朝刊で、政治部副部長が「報道も変わらなければ」という囲み記事を書いている。民主党になってからの変革に、政治記者たちもようやく今までのやり方を変えなければと気づいたようだ。

「これまで、政治も官僚も政策の見直しについて責任を取ってこなかった。民主党はその責任を負うと言っている。メディアもともに責任を負う意識改革が必要ではないか。」

「官僚の描くシナリオを超え、記者ひとりひとりが国のあり方や政策の方向性を考える。その努力なしに民主党政権の政治主導を検証するのは困難だろう。政治は変わった。報道も変わらなければならない。」というのである。

本当に変われるか?

新聞週間にちなんだ特集記事らしく、殊勝でもっともな意見である。しかし、その意味するところが十分現場で咀嚼されて、具体的な取材態度や記事になって現れるにはまだまだ時間がかかりそうだ。

というのも、変化が現れるには、(ここにも書いてある通り)記者クラブなどに頼らずに情報を集め、またその一つ一つのテーマについて、「歴史的な経緯はどうだったのか、世界的にはどのようになっているか、未来的にはどうなるのが理想なのか」といった広い視点で自らも勉強していなければならないからだ。

その上でなければ、「新しい政策の本質を理解し、その是非を考える材料を読者に提供するのが我々の責務だ。」(記事)とはならない。

夕刊の一面トップ記事

そして、この日の夕刊の一面トップ。「やっぱり官僚頼み」という大きな見出しが躍っている。タイトルだけ見ると大方の読者は、民主党もやっぱり駄目か、という気になる。

しかし、よく読むと国会での相手党の質問取りを官僚に頼んだということ、だけ。それも「民主党はこれを議員の政務官が行うことを検討しているが」ということで、民主党はまだ「政務官が行うのに決めた」と言ったわけではないらしい。

決めてもいないことを先回りして、「政治主導」という建前からして官僚に質問取りをやらせるのはおかしいと、記者が勝手に思っているだけなのだ。しかも、この記事はそう自分が思っているということを一切表に出さない。

記事は、官僚に質問を取らせたら、民主党も(昔の自民党にように)「答弁も官僚の書いたものを読んでいた」ようになる、という、自民党時代と変わらぬことが起きるはずという前提で書かれている。民主党がこれだけ官僚主導打破を唱え、様々な変革を行おうとしているときに、その本質を理解しようとしない。

官僚は使えばいい

さらに、民主党が質問取りを官僚にやらせる理由が、政務次官が今は大変に忙しくて手が回らない状況だから、というのであれば、何でこれが「やっぱり官僚頼み」という大見出しになるのだろうか。

理想的には、国会答弁のすべての事務を政治家がやるべきだというのはあるだろうが、理想がすぐにも実現するならこんな簡単なことはない。政治家の手が回らない時に、それを官僚が手伝ってはいけない法律でもあるのだろうか。

素直に考えれば、質問取りくらい、官僚にやらせればいいではないかと思う。あるいは、(民主党はしないかもしれないが)答弁の下書きだって書かせてもいいではないかとも思う。

政治家が各々のテーマについて、基本方針を明確に指示していれば、頭のいい官僚はその線に沿って答案を書く。骨抜きを図ろうとしたらそれを権限を行使して、直せばいいだけの話。

今までは方針が明確でなかったり、族議員らの圧力の中で身動きがとれず、官僚に足元を見られていただけなのだ。民主党はそこを変えようとしている。

問題は、大臣がそれを自分の考えで直し、自分の言葉で答えられるかどうか、だと思う。それができないときにこそ、この見出しを使うべきではないか。

大事なことを熟慮して伝えよ

ようするに、この記事は「官僚が質問取りに行くことになった」という情報を聞きつけ、自民党幹事長の話まで動員して膨らませて、「口では政治主導と言っているけど、民主党は口ばかりだ」と思わせる記事に仕立てている。

その一方で、この記事は「質問取りとは具体的にどういうことをやるのか」、「質問取りはなぜ必要なのか」というような国会慣習にかかわる素朴な疑問も素通りしている。一般市民には分からない。狭い永田町界隈の感覚で書かれた不親切な記事と言わざるを得ない。

記者は一面トップで「やった!」と思っているだろうが、こうした瑣末な記事が連日大げさに報道されて、徐々に政治不信を増大させていく。そしてメディアもいつか見放されてしまう。

今は、予算をどうするかの大事な時、概算要求が出るという日に、国民の立場に立って「民主党は何を目指しているのか、それは国民にとってどうなのか」を伝えずに、こんな記事が一面トップでは、「報道も変わらなければ」というのも空しく聞こえる。

|

|

|

|

| 2009年10月12日(月) |

| 民主党に何を望むか |

|

政権が発足してからまだ3週間余りしか経ってないが、政権の各所轄大臣たちがマニフェストの実行のために一斉に様々な問題に手をつけ始めている。

子育て手当などの政策のための補正予算見直し、八ッ場ダムの工事中止、中小零細企業の借入金返済のモラトリアム、アフガニスタン救援のための給油の見直し、普天間基地の移設問題、税金の減収を補うための赤字国債発行問題、などなどだ。

高みから批判するマスコミ

多くは自民党時代からの大きな方向転換だけに、政権内で意見のばらつきも目立つ。また、首脳同士の会談などから相手国の意向が見えてくると、当初の主張から後退したような発言が出始める。またそれをマスコミが、ブレるだの政権内不一致だのと揶揄する。

しかし、こんなことは、何か大きな変革を実行するときには当たり前のことではないか。マスコミは大胆な政策転換など、必要だと思っていてもこれまで提言したこともなく、また仮に考えていたところで自民党政権に何の転換も促せないできた。

今も、多くのマスコミは民主党の政策をきちんと評価もしないまま、自分たちのこれまでの無作為を棚に上げて、高みから偉そうにアラさがしをしている。同じマスコミが民主党がやると言えばやり方を批判し、やらないと言えば後退だと批判する。良くもまあいろいろ言えるものだと思う。

是々非々の批判がマスコミの権力に対するあり方だと言うのだろうが、こういう重大な変革時になると、それは無責任。言うなら言うで、政策に対する自分たちの考えを明示するのとセットにしてもらいたいと思う。

民主党の説明は足りているか

民主党は、この3週間の間に、国際的な場では、国連で二酸化炭素25%削減を表明し、米国と核廃絶、温暖化防止について基本的な考え方を議論し、日中韓で東アジア共同体構想について理解を促した。昨日はアフガニスタン救援を直接相手国に伝えている。

外国から「顔の見えない日本」などと言われ、マスコミからも嘲笑されていた日本政府としては、好調な滑り出しではないか。

問題は内政。一つ一つのマニフェストを実行しようとするのに急で、国民に対する説明が疎かになっている。何のためにこの政策を行うのか、それはどのような将来像につながるのか、口を酸っぱくして説明しなければならない。

国民は幸せを感じることができる国作りのためなら、次の世代や弱者のために、多少のことは犠牲にしてもいいと思っている。しかし、その道筋を納得する形で説明されなければ満足しない。

例えば、高速道路料金の無料化も、これによってどのような国作りにつながるのか、説明できなければならない。マニフェストに書いたからということだけでなく、時間をかけて国民の納得を得ていかなければ、政権は民意から離れてしまう。それが出来るかどうかが、民主党の試金石になるだろう。

日本を幸せにするマスタープランを

そこで毎回書くのだが、説明をするためには「基本的な、国の設計図」(マスタープラン)を早く出すことだ。国家戦略室がどのような設計図を描くのか、これが重要になる。

これは、国の将来を盤石なものにするために取り組むべき基本的なテーマであり、個々の政策はすべてそのテーマにつながってくる。その骨格が見えれば国民も個々の政策の意味が呑み込める。

必要なのはテーマの立て方と具体的な行程表。テーマ立ては、個々のマニフェストにも関連してくるが、過去に「日本を幸せにする5項目」として取り上げたものとほぼ同じ。優先順位を変えて、例えば。

①国民生活の質的豊かさと社会的安定を確保し、日本が「生活大国」になるための経済および福祉政策

②税金の効率的な運用で地方を活性化しながら、国家財政の破たんを防ぐための行財政機構のあり方

③日本が絶対に戦争に巻き込まれないための外交、防衛政策

④日本人の知的、文化的レベルを維持し、日本が将来もソフトパワーで生きていくための子育て、教育、および文化政策のあり方

⑤日本が「環境機軸社会への転換」を実現し、技術的、経済的に世界をリードして地球温暖化を防止する政策

国民の理解を求める努力を

この5項目の具体策が、それぞれの分野で成果を上げ始めれば、日本は間違いなく元気になる。日本の将来も安心だ。

しかし一方、今、議論になっている個々のマニフェストもすべて、こうした骨太のテーマのもとで意味付けられないと、国民に対して説得力を持たなくなる。

「国家戦略室」については、人選も進んでいるので、そこでどういう議論が展開されるのか注目したいと思う。民主党もここでの議論を出来るだけ公開して国民の理解を得るように努力すべきだろう。マスコミもここで議論されるべきテーマを掲げて論戦を迫るくらいのことをやってほしいと思う。

|

|

|

|

| 2009年10月4日(日) |

| 新しいパソコンから |

|

新しいパソコンを使い慣らそうと苦労している。今日の一文は新しいパソコンからアップした。(今回はその練習。)

この間、インターネットにつなぎ、HPのソフトをインストールし、古いパソコンからデータを移設した。新しくなって随分と処理速度が速くなったのを機会にHPをリニューアルしたいと思っている。今、その構想を練っているが、まだ考えを詰め切れない。しばらく試行錯誤を続けたい。

ネットジャーナリズムの可能性

いずれにしても、4年前の「開局宣言」に書いたように、一市民としての自分の関心が及ぶ範囲のことを文章に表わしていきたい。これが何につながっていくかは分からないが、ネットからの発信が何らかの意味を持つ時があるだろうと思う。

私の知人で、私など足元にも及ばないような多大なアクセス数を持つブログを運営している人が、「自分が今書いている内容はサーバー会社との契約を打ち切らない限り永遠に残る。私は自分の子孫に残すつもりで書いている。」と言うが、そういう思いで社会に発信しているブロガーもいる。

ネット上の言説もそれが十分に練られたものであれば、社会にインパクトを持つ時代がやがて来るだろう。そんなことを目指して発信しているのを見ると、ネットジャーナリズムという言葉が現実味を帯びてくるようにも感じる。

マスコミは機能しているか

ただし、マスコミが機能しなくなったら、ネットがその肩代わり出来るとはまだ思えない。「2011年、新聞テレビ消滅」という本を最近読んだ。アメリカでは新聞が次々と経営が立ち行かなくなり、一方でテレビも経営が苦しくてまともなニュース、番組が作れない。その新聞、テレビの経営を苦しくさせているのが、ネットの広告だというのだが。

それは、日本の現実にも重なってくる。その時に、社会としてどのようなジャーナリズムを確保できるのか、これが大きな問題になっている。

そうこうしているうちに、社会は大きく変わろうとしている。民主党は「自民党的なるもの」を壊すのに忙しく(それはそれで意味があることだが)、代わりにどのような社会を目指そうとしているのかを示せていない。そういう時に、マスコミは何をどのように伝えるべきなのか。

マスコミは、相変わらず旧来の発想で(池上氏も書いていたが)政治記事より、ちまちました「政局」記事を追いかけたり、新政権のつまらぬスキャンダル探しをしていて、これが権力のチェック機能だと錯覚しているようにも見える。それで存在感を示そうとしているのだろう。

しかし、国民はこの4年間、日本の政治を民主党に委ねたのだから、腹を据えてどうしたら民主党にこの日本が元気になるような政策をやらせられるかを頭に入れて伝えるべきではないか。そうでないと、民主党をつぶしてもその先に待っているのは、相も変わらぬ政治不信と政治的閉塞状態である。

こういう時こそ、マスコミの実力が問われる。当然のことながらマスコミは、ただあればいいというのではなく、ちゃんと機能していなければならない。

|

|

|

|

| 2009年9月23日(水) |

| 絵心を探して |

|

先月末、東京国立近代美術館での「ゴーギャン展」を見て刺激されたのか、久しぶりに絵?を描いて見たいと思い立った。しかし、ちょうど1年も絵筆に触っていなかったので、描こうという気持ちはあってもイメージが浮かんでこない。実は、こんな気持ちがずっと続いていて描くのが億劫になっていたのだ。

画用紙に向かうが、どんな線を引けばいいのか、どんな色を使えばいいのか、以前かすかにながらも感じていた「絵心」というのがどこかに消え失せて進まない。こんな素人趣味でも、やはり1年のブランクというのは大きいものだと思い知った。

ともかくもやり始めてみて、これは「絵らしきもの」にもならないのではないかと思ったが、諦めずにやっているうちにもう描くところもなくなって一応完成。HPにアップする。何となく「星の誕生」風だけれど自分でも分からない。

消えた絵心を求めて

前に「絵心って何だろう?」というのを書いたが、噛み砕いて言えば、曲がりなりにも形や色に対する感覚が鋭敏になっていなければならないし、どんなタッチの絵を描きたいのかというイメージも豊かに見えていないといけないし、それが絵を描きたいという欲求に結びついてこなければならない。

下手な絵でも描き続けていると、次はこんな絵を描いたらどうだろうか、などといろいろアイデアも浮かんでくるのだが、今はそれがない。ない中で描くのは辛いけれど、続けないと絵心が見つからないのだから仕方がない。

今回の形も色も気持ちにはまだまだしっくり来ないのだが、こんな絵でも、消え失せた絵心を見つけ出したり、巨匠たちの展覧会に行く動機につながったりもする。これを踏み台にまた始めたいと思う。

別に素人の自分に引き比べるわけではないが、多分、多くの画家たちも生涯のうちに何度かは自分の絵心を見失うような悩みを経験しているのではないだろうか。

|

|

|

|

| 2009年9月20日(日) |

| 更地に何を建てるか |

|

民主党による政権交代が実現した。本当は明治以来の官僚政治の変わり目なのだから、もっとしっかりと構想を練って書かなければならないのだが、今回はこんなことでお茶を濁させてもらう。

パソコンがダウン

というのも、一週間ほど前にパソコンがダウンし、悪戦苦闘のすえやっと修復したのだが、考えてみればもう7年も使っているパソコンなのでいつ壊れてもおかしくない状況ではあった。画面が真っ暗になって「システムファイルが壊れたのでCD-ROMで修復せよ」とのメッセージが出るばかり。

娘のパソコンでメーカーのサイトを開いて修復方法を調べ、やってみるがうまく行かない。仕方がないのでカスタマーセンターに電話して見ると、あっちこっちに廻されたあげく、やっと専門の担当者と話が出来た。

サイトで見た修復方法のことをいうと、「それは違います。」と言って電話で教えてくれた。修復の過程でキーワードを打ち込まなければならない。こんなやり方は結局聞かなければ素人に分かるわけはない。

ともかく教えられたとおり、半信半疑でOSのCD-ROMを入れて命令文を記入すると、2時間ほどで勝手に修復してくれた。以来、修復は出来たが、パソコンのスイッチを入れるとカラカラと音がしていつ壊れるか分かったものではない。

と 言うわけで、先日、新しいノートパソコンを買ってきた。ところが、古いパソコンのインターネット環境、HPを初めとする様々なソフトなどの移設に手間取っていてなかなか新規スタートとはいかない。

自分の能力を棚に上げていうのだが、取り説の文字は小さいし、ややこしくて年寄り泣かせ。あれこれやってみるが、もう少しの辛抱。

「自民党的なもの」の解体

さて、時間が大分たったが、総選挙についてひと言。市民の立場から言うと、今回の選挙で、古い「自民党的なるもの」が解体されたのが最も意義のあることではないかと思う。

族議員などと言う政治家、(天下り先の独立行政法人を含めた)高級官僚たち、(税金での事業にたかる、或いは自分たちの都合のいいように制度を変えてもらおうとする)財界。

考えてみれば、これまでの政治はこうした利権のトライアングルの中で国民の税金を使い放題にし、無駄を無駄とも思わないで来た。国民の側から厳密に見ていけば、本当に国民のために有効に使われる税金は7割程度だったのではないか。

そのことを分け前の少ない野党席から見ていた民主党も(大きな声では言わないが)よく知っているのだ。政権交代でこの構造がとりあえずきれいに解体される。これがまず、一番。

政権交代で自民党の古い建物は解体され、あっという間に更地にされていくだろう。いかに自民党が夢よ再びと思っても、国民がこれだけ税金のいい加減な使われ方を知ってしまえば、その復活は最早難しい。

自民党はそんな利権意識を捨てて、国民に向き合う全く別な理念を打ち立てて出直すしかない。それが出来るかどうか。

自民党の中には「超保守派」VS「リベラル保守派」、「大きな政府派」VS「小さな政府派」などが未整理のまま混在している。いままでは利権の分け前で党が維持されてきたが、これからは、こうした理念が整理されない限り難しい。

今回の党首選でもそこのところに何ら触れずに、見た目に良さそうな看板だけを替えようとしている。全く選挙の総括が出来ていない。これだと、来年の参院選挙でも復活の望みは薄いのではないか。

マスコミの問題

マスコミ政治記者が決まり文句のように「健全な野党が必要なのだから、自民党には是非復活してもらいたい」などと簡単に言うが、自民党の何が否定されたのか、その本質的なことが充分分かっているのだろうかと思う。

まあ、政治記者たちも自民党と同じく何十年も55年体制にどっぷり浸かってきたので、これまでの自民党的なものがいかに時代遅れになっていたか、民主党が取り組もうとしていることがいかに革命的なことなのか、(ここのところは想像力の問題なのだが)容易に頭の切り替えが出来ていないのだろうと思う。

そのうち分かってくると思うが、自民党だからといって復活させなければならない理由などどこにもない。別に国民は形だけの二大政党制など望んでいないのだ。民主党が余程のドジでも踏まない限り、国民もやがてこれまでのような自民党などなくてもいいとドライに考えるようになるだろう。

マスコミもそこの所を考えずに、自分を高みにおいて、従来の感覚で揚げ足取りのように民主党を批判していると、やがて国民から見放される時が来るだろう。

さもなければ、マスコミの瑣末な批判で政治がまた不毛な状況に逆戻りする。(その時はまた閉塞的な状況になるだろう)

一方の民主党

さて、一方の民主党。これもじっくりみていく必要があるのだが、深夜の閣僚記者会見を見ていると、民主党は雌伏が長かった間に随分と人材も揃え、勉強もしてきたじゃないか、と新鮮な気持ちがした。

自民党が2世議員で身動きが取れないでいる間に、民主党は若い官僚も含め様々なところから人材を補給してきた。今回の選挙での大量採用は別としても政策通が多いのも意外と言えば意外な感じ。しかも、この間、野党として馬鹿にされ、随分と煮え湯を飲まされてきたので、官僚のだましの手口も研究済みというのがいい。

更地に何を建てるか

民主党も今は自民党時代の官僚主導を否定し、様々な個別政策の見直し、停止をするのに忙しい。政治のあり方が全く変わる、と言う意味で「自民党的なもの」は意外にはやく解体されるだろうが、大事なのは、古い家が解体された更地にどんな政治を打ち立てるかだ。そこは、残念ながら未知数。

大事なのは何度も言うように「国の設計図」を示すこと。どのような国を作るのか、国民の最大幸福の設計図、国際的な貢献のあり方を描いて、具体的な経済政策、福祉政策、環境政策、外交政策に落とし込んでいく。

藤井財務相が「福祉経済」をめざすと言っていたが、これも一つのビジョン。設計図作りは、目玉の「国家戦略局」の仕事になると思うが、これを早急にしっかりやってもらいたい。

私も世論調査と同様に民主党に期待するところは大きいが、今回は、まあこんなところで。

|

|

|

|

| 2009年8月28日(金) |

| 今このときを楽しむ |

|

先日、定年後の健康管理のため人間ドックに行った。およそ4時間かかって問診、血圧、採血、心電図、胸のレントゲン、超音波、視力検査、聴覚検査、肺活量などなどの様々な検査(今回は胃のバリウム検査をパスしたが)をする。

一つの検査は短時間で終わるのだが、その合間合間で10分も20分も待たされる。ソファーの脇には週刊誌や雑誌がおいてあるが、時間つぶしには文庫本を持っていくのが一番いい。今回は、前に一度読んだ星野道夫の「旅をする木」を持っていった。(「大自然の伝達者・星野道夫」)

過酷だけれどどこにも嘘のないアラスカの大自然を舞台にした、人をして粛然とさせるようなエピソードの数々。読んでいて涙が滲んでくるような、星野とアラスカ・インディアンとの感動的な交流。

検査の合間にアラスカでの物語に引き込まれていると、「○○さん」と名前を呼ばれて我に帰る。人間ドックの待合室のような都会の空間で星野道夫の本を読んでいると東京と星野のアラスカと、2つの時間のあまりの違いにしばし呆然とする。

もう一つの時間を想像する

「旅をする木」の中に、こんなエピソードが書かれている。東京で忙しい日々を過している編集者の女性が、何とか仕事のやりくりをして1週間だけ星野がクジラを撮影する旅に参加する。ある日の夕暮れ、彼らの乗った小さな船は氷河と原生林に覆われた海岸の海でザトウクジラの群れに遭遇する。

やがて突然、一頭のクジラが目の前の海面から飛び上がる。巨体は空に飛び立つように舞い上がり、一瞬止まったかと思うと、そのままゆっくりと落下しながら海を爆発させていった。

女性編集者は言葉を失いながら、その時(星野によると)クジラの巨体よりもそれを取り巻く自然の広がりに打たれていたように見えた。その中で生きるクジラが小さく見えるほどに大きな自然の広がり。

ずっと後になって、彼女は星野にこんなことを言う。

「東京での仕事は忙しかったけれど、本当に行って良かった。何が良かったかって?それはね、私が東京であわただしく働いている時、その同じ瞬間、もしかするとアラスカの海でクジラが飛び上がっているかもしれない、それを知ったこと。」

そして、星野はエピソードの最後にこういう風に書く。「僕たちが毎日を生きている同じ瞬間、もう一つの時間が、確実に、ゆったりと流れている。日々の暮らしの中で、心の片隅にそのことを意識できるかどうか、それは天と地の差ほど大きい。」

今この時を楽しむ

「旅をする木」の中で、星野が書いたのは「いかに良い時間、満ち足りた時間を過ごしたかという報告だ」と解説の池澤夏樹が書いているが、まさにその通り。

アラスカの大自然の中から、先住民との交流の中から、或いは生命の危機をもたらすような状況の中からでも、星野は心に響く真実や感動を見出し、心の底からそれを楽しみ、味わい、書いてきた。

彼の本を読んでいると、人はどのような状況にあっても、今このときを楽しむことが出来る、心を開いて余裕を持てば必ず感動する何かが見えるはずだと言っているような気がする。

最後にこうした話と関連するかどうか。定年退職を知らせた私の便りに、ある大先輩から以下のような文面の葉書が来た。

「○○さん、おつかれさまです。退任のお知らせをいただきましたが、人生、これからが一番おもしろいのです。現役時代に見えていなかったものが、鮮明に見えるのは実にたのしいことです。人生の第三ステージを、存分に、自由に、遊ぶことをおすすめします。ご自愛専一に。」

その絵のような詩のような味わいの葉書は、いま机の上の写真立てに納まっている。

人間ドックでは、医者から幾つかのデータが注意信号だと言われてしまったが、私も健康に気をつけながら星野や大先輩の言葉のように、できるだけゆったりと「今このときを楽しむ」ように心がけて行きたい。

さて、日曜日はいよいよ投票日。戦後長く続いた自民党政治は何故終わったのか、その代わりとして国民は政治に何を求めたのか、果たして民主党はそれに応えられるのか、応えるためにはどうすればいいのか。そんなことを考えていくことになるのだろう。

|

|

|

|

| 2009年8月23日(日) |

| マニフェスト選挙とは |

|

やたら前哨戦が長かった総選挙もいつの間にか終盤戦。自民党の壊滅的減少という予想が新聞紙上に躍っている。

(もう過去形で書いているが)この大変化をもたらした民意の深層については、言われているような、政権与党のこの4年間の体たらくや、格差や最貧困層を作った小泉改革に対する反発といったものばかりではないように思う。それはむしろ戦後の「国民と政党との関係」に転換を迫るような国民意識の変化なのではないか。

これが確かだとすると、自民党壊滅というこの流れはこの先、民主党の誰かが間違って(麻生に代表されるような)「自民党特有の偉そうな古い体質」を見せない限り、誰も止めることはできないだろう。

今度の選挙は結果の衝撃を見て初めてその意味するところが誰の眼にも明らかになるような「何かが後戻りできないくらいに変わる選挙」になる気がする。これが具体的に何なのかは、結果を踏まえて様々に分析されることだろう。

マニフェスト選挙

その前に今回は、いわゆるマニフェスト(政権公約)について日頃思っていることを書いてみたい。ご存知のように、今度の選挙では、民主党はかなり早くからマニフェストを公表した。

それに引きずられるように他の政党もマニフェストを発表した結果、今回はマスコミが初めて正面から各党マニフェストを論じた選挙となり、マニフェスト選挙などともいわれている。これまでは、何かと言うと興味本位の劇場型選挙報道に走ることが多かったマスコミにしては、異例の展開である。

これは多分、マスコミの意識の変化などではなく、公示前期間があまりに長かったために、すぐには選挙区報道が出来ず、マニフェストという格好の話題に飛びついた結果だろうと思う。

それだけにマスコミのマニフェスト論議も当初はかなり一面的で、何とかの一つ覚えのように財源論ばかり。しかし、最近では、アンケートをもとに国民の関心の高いテーマ(年金、医療、景気回復、消費税、子育て支援など)について各党マニフェストを整理点検するなどの工夫も見えるようになった。

また、マニフェストは一次試験のようなもので、実行力と言った二次試験も残っているのだ、といった複眼的見方も紹介されて来ている。まあ、時間がたっぷりあったお陰だろうが、マニフェストへの理解も少しずつ進化していて、これはこれで喜ぶべきことだと思う。

マニフェスト選挙の本当のあり方

私はしかし、このマニフェストというものを本当に政党選択に役立てるためには、まだまだ工夫の余地があると思っている。それは選挙においては誰が主人公なのかと言う本質的な問題とも関連してくる。

端的に言えば、選挙とは国民が「自分たちが幸福になるような政治という仕事」を「政党という業者に発注する」ようなものだということである。国民が主人公で発注主。各政党はそれに応札する業者と思えばいい。

もちろん、「自分たちが幸福になるような政治」は世代や階級、あるいは国家観などで一人一人違ってくるだろう。しかし、政権の選択は国民大多数の幸福を実現するためのものと考えると、その選択はバラバラな個人に白紙でゆだねられるよりは、より多くの人々の幸福にそうような判断材料が提供される中で行われるのが望ましい。

そういう観点から言えば、選挙前には、いま政治に何を求めるのか、国民の側からの最大公約数的な要求項目(注文書)が明確に示されていることがまずもって重要となる。

ところが従来の選挙ではこの注文書がないままに選挙に入り、業者(政党)が勝手にああやる、こうやるという提案書(マニフェスト)を書いて出すと言うことが行われている。項目も書式もバラバラ、判断する方の国民は途方に暮れる。これが問題だと思う。

仮に最大多数の最大幸福を実現するのに必要な項目が国民の側から明確に示されれば話は簡単。政党のマニフェストはその注文に対して各政党がどう応えるのか明らかにした提案書になるはずだから、国民はどの政党の提案がいいのか注文の趣旨に沿って自分で評価していく。私は、それが本当のマニフェスト選挙ではないかと思っている。

マスコミがアクティブに機能するには

こうしたマニフェスト選挙の利点については、4年前の総選挙の時にも書いた(「政権選択は政策の総合評価で」)が、問題は2つ。一つは国民が政治に何を期待しているのか、誰が国民の声を代弁して明確な注文書作りを行うか。

もう一つは、各党が示した提案内容(マニフェスト)を評価するための評価基準(これには政党の実行力、政治手法なども入ってくる)を作っていくこと。

ここでは、一つ目の問題だけを再度取り上げたい。すなわち、選挙に先立ち「いま政治が取り組むべきテーマ」、「選挙で争点にすべき日本の政治課題」について優先順位をつけてリストをまとめる作業。これを誰がやるかである。

この作業は、国民大多数が納得できる注文書にしなければならないため、できれば政治に左右されない、より公平な機関が行う方がいい。結論から言えば私はマスコミに期待している。

マスコミが国民アンケートなども駆使しながら説得力のある注文書にまとめていく。それが一番いいのではないかと思う。

今回の選挙でも、マスコミは長い長い準備期間があったのに、事前にそういう作業をせずに、各党のマニフェストが出てからそれをあれこれ高みから検証するばかり。受け身の態度だ。

選挙が予想される時には、今国民は何を政治に求めているのか、最大多数の最大幸福のために何が求められるのか、マスコミは国民の声を正確に代弁し、政党に問いかけるアクティブな機関でなくてはならないと思う。それが、公約の監視というマスコミ本来の機能にもつながっていくはずだ。

ただし、そのためにはマスコミも日頃からシンクタンクや大学などとも協力して「日本の政治課題」について充分に研究をして、注文書作りの技術を成熟させておく必要があるだろうと思う。(4年前と同様に堅い話になってしまったが)

|

|

|

|

| 2009年8月12日(水) |

| Nスペと戦争責任 |

|

私は日本が敗戦を迎える3ヶ月前に生まれた。間もなく64回目の終戦記念日だが、私の年齢と同じなので分かりやすいと同時に、自分を生んでくれた両親たちの当時の心境や苦労を思いやる時でもある。その思いをもとに4年前には「いま、不戦の誓いとは?」を書き、3年前に「もう一つの戦争責任」を書いた。

「もう一つの戦争責任」の中で私は、東京裁判に任せて日本が自らの手で戦争責任を追及する機会を失ったばかりに、戦後の日本は靖国問題を始め様々な問題を積み残してしまったことを書いた。

そして話を明確にする意味で、日本の戦争責任については、①日本を無謀な戦争に駆り立てた責任、②戦争を始めたからには一方で終戦の道を探ることは不可欠なのに、その判断を放棄し国民の悲惨な苦しみ長引かせた責任、の2つが問われるべきだと書いた。

11年、400時間の反省会

そんな思いを持ち続けている私が多大な関心を持って見た番組が8月9日から3回にわたって放送された、NHKスペシャル「日本海軍 400時間の証言」だ。海軍の中枢で作戦を立て日本を戦争に導いていった海軍軍令部。その経験者を中心とした元軍人たちの11年間、述べ400時間に及ぶ「反省会」の録音テープが発掘された。

これをもとに第1回「開戦 海軍あって国家なし」、第2回「特攻 やましき沈黙」、第3回「戦犯裁判 第二の戦争」をそれぞれ1時間のドキュメンタリーとして放送したものだ。

これまでも、日本がどのようにして戦争に踏み込んでいったのか、戦前の体制を構造的に論じたもの、或いはあの戦争に何故負けたのか、失敗の本質を論じた番組など、概論的に戦争責任に触れた番組はあった。しかし、この放送は戦争責任というテーマに真正面から向き合いながら、極めて具体的にそこに踏み込んだ初めての番組ではなかったと思う。

詳しい内容は省くが、このことが可能になったのは、元軍人たちの反省会が「あの戦争の教訓は何か、2度とあのようなことを起こさないための反省点は何か」という一点で行われた真摯なものだからだと思う。但し、それは海軍の恥部をさらけだす内容だったため、(それが彼らの限界とも言えるのだが)その証言は関係者の中だけに埋もれたままになっていた。

今回表に出てきたのは、多分、その内容が今となっては埋もれさせるにはあまりに重大、かつ(国民の財産とも言うべき)貴重なものなので、そのテープ自身が「私をこのまま消さないで!」と声を発したのだろうと思う。それを見つけたスタッフも手柄だが、その公開に同意した関係者も偉いと思う。

組織があって国民なしの無責任体質

日米開戦の重要な鍵を握っていた海軍軍令部がいかに大勢に引きずられていったか。第1回の番組では、彼らには海軍の組織を守るということがあっても、国民、国をどう守るかと言うような意識がなくなっていたこと、極めて杜撰で無責任な計画のままに戦争に突入した実態が語られている。

また、第2回では、若者に多大で無駄な犠牲を強いたカミカゼ特攻隊の発想がどのようにして作られていったか。その責任者は誰なのか。また第3回では終戦時の「東京裁判」で海軍上層部を守るために、いかにBC級ら下級軍人に責任をなすり付けたか、そのために戦後の旧軍令部の人間たちがいかに動いたか、驚くべき実態を明らかにしている。

この番組で感心する点は、400時間の証言を鵜呑みにするのではなく、関連の資料をこれまた緻密に発掘していることだ。また、全体のトーンも彼らの戦争責任を明らかにするだけではなく、それを現在の日本に引き比べている点。「省益あって国益なし」というように、今の社会にも自分たちの組織を大事にして国民を犠牲にする構造、間違っていると思っても敢えて口に出さない体質は何ら変わらずに生き続けている、ということを私たちの問題として指摘している。

戦争責任問題解明の重要性

以前書いたように、今の日本にとって、あいまいなままに放置されている戦争責任問題を解明することは、ますます重要になっている。二度と馬鹿な戦争を度繰り返さないために、私たちは常に戦争責任の原点に戻って点検し、その教訓を肝に銘じなければならない。

その原点の姿をより明確にし、国民の財産としてつけ加えた意味において、このNスペシリーズは評価されるべきだと思う。それが11年にわたって反省会を開き続けた元軍人たちの願いでもあったろう。

但し、最後にわずかな不満を一つだけ。番組の冒頭とまとめのメッセージで、「一番大事にするべきは一人一人の命」と言っている事だ。それは言葉上は正しいけれど、それでは戦争を論じるには短絡過ぎる。

本当に戦争を食い止めるには、「いま、不戦の誓いとは?」の最後にも書いたように、戦争の引き金になる「国益、国家」と「国民」の関係を充分議論しておく必要がある。

「戦争が取り返しのつかない犠牲を国民に強いるということが明確な以上、そうしてまで(自分や家族の命を犠牲にしてまでも)守るものは何なのか。」ということをいまこそ議論しておく必要がある。その結果の「一人一人の命」と言うことでなくてはならない。

|

|

|

|

| 2009年8月8日(土) |

| 裁判員制度で感じたこと |

|

娘が裁判員に?

実は昨年のことだが、同居の娘に裁判員の候補者に指名されたと言う通知が来た。特別の理由がない限り、指名されれば裁判に参加しなければならないという。

裁判員制度については、マスコミも盛んに取り上げていたが、まさか娘が裁判員になるような事態は予想していなかったので、やはり身近にも起こりうることなのだと実感した。

この制度は、これまで法律の専門家たちの間だけで完結していた裁判に市民が参加することによって、裁判に一般市民の日常感覚や常識を反映させることを目的として5年前に作られた。裁判の対象となるのは、殺人や傷害致死、強盗致傷、建物の放火や身代金誘拐などの重大な刑事事件に限られている。

反対の理由

しかし、私などはこう思っていた。何で善良な一般市民がそんな凶悪な事件の裁判につき合わなければならないのか。莫大な税金を使って、しかも市民に他人を裁くという苦痛を強いるのが果たして正しいのか。

何で市民が高い給料を貰っている裁判官のために、安い日当で狩り出されなければならないのか。そんなに今の裁判官たちが一般市民の感覚からずれているなら、裁判官たちを教育するのが本筋ではないか。

或いは、特権階級のような裁判官の給料を下げて、いやでも市民感覚を持たざるを得ないようにすることの方が早道ではないか。―――そう思っていた。

この裁判員制度については、「天下の悪法」だと、反対する人々も多い。しかし先日、その裁判員制度の第一回目が、マスコミの大々的な報道の中で行われ、その過程をつぶさに見てみると自分なりに感じたことがあった。

マスコミの論調は、参加した裁判員が市民感覚にあふれた質問をしたのが良かった、これは裁判官にとっても新鮮だったのではないかと、概ね好評のようだ。しかし、私が感じたのはそういうこととはちょっと違う。

社会の薄っぺらな価値観が覆されるような現実に直面する

私が感じたのは、この制度はむしろ市民教育の重要な場になっていくのではないかと言うことだ。

裁判を通して、私たち(裁判員と同時に傍聴者の国民も)は、犯罪者がどんな暮らしをきてきたのか、何を思って犯罪に走ったのか、罪を犯したことをどう考えているか、をつぶさに知っていく。これまではニュースの断片記事でしか伝えられなかったものが、ほとんど肉声として伝えられる。

そうするとどんなことが起こるか。犯罪者たちの話を聞いていくと、私たちの日常的な価値観などはごく表面的な価値観でしかないことを思い知らされることになるだろう。

また、犯罪者は氷山の一角で、罪を犯すに至らないまでも、世の中には犯罪すれすれの価値観で生きている人々が実に沢山いるということも見えてくる。裁判に関わる中で、市民はそういう様々な価値観の人々との同居で日本の社会が成り立っているということを嫌でも知ることになるだろう。

私たちは日頃何の疑いもなく、マスコミや学校や会社で作られるある種の上澄みのような奇麗事の価値観を社会全体の価値観だと思って生きている。だから、不祥事や犯罪が起きると(マスコミを先頭にして)社会全体が、その価値観でよってたかって糾弾する。

しかし、そう言う糾弾は国民の溜飲をさげさせ、また何事もなかったような日常に戻る効果を果たすかもしれないが、裁判を通して知ることは、実際の社会はそんな表面的な価値観で変えられるほど単純ではないということ。もっと重層的な価値観のぶつかり合いで成り立っていると言うことだと思う。

多様な価値観を知ることによって市民の日常感覚が鍛えられていく

このことは、何も犯罪者の世界だけではない。私たちの社会は一皮めくれば、実に多様な価値観の持ち主で構成されているのが分かる。

暴力団や右翼のような裏社会があって、それがまた奇麗事を言っている表の権力と結びついている。自分たちだけが正しいと思っている宗教団体の構成員たちもいる。さらには、いわれなき差別に苦しむ在日の人々や部落の人々もいる。そうした人々が持っている価値観がダイナミックにぶつかり合っているのが、現実の社会なのだと思う。(*)

そういう観点からすると、健全で健康な人々だけしかいないような仮想社会の上に、マスコミなどによって作られた今の価値観は何かあるとたちまちどこかに消えてしまうような薄っぺらなものだと言う気がしてならない。戦前、軍国主義にやられたように案外、狭量でもろいものだという気がする。

そんな一面的な価値観だけで世の中を見ているのはある意味、危険で残酷なことなのだ。

そうならないためには、社会を構成する(弱者も含めた)多様な人々の価値観に直面し、関わりながら何が大切なのかを人々とともに模索していかなければならない。それが成熟した社会を作っていく要件にもなってくるのではないか。

裁判員制度はその意味で、多様な価値観のぶつかり合いの中で、私たちの現実感覚を柔軟かつ強靭なものに鍛え直す一つの機会になるのではないか。そんな風に思った。

(*)こういうことを書いたのは、最近、戦後沖縄の裏社会の動きを追ったノンフィクション「沖縄 誰にも書かれたくなかった戦後史」(佐野眞一)や、在日や部落の当事者がどんな思いで今の日本を見ているかを知ることが出来た「差別と日本人」(野中広努&辛淑玉)などを読んだせいもある。何しろ日本は多様な人々を受け入れるのが最も苦手で、すぐに一つの価値観で走ろうとするから。

|

|

|

|

|

|

| 2009年7月11日(土) |

| カナダ旅行 |

|

前回、日本や韓国の「民族のアイデンティティ(帰属意識)」について少し触れたが、世界には私たちが想像も出来ないような多くの民族で構成される国も実は沢山ある。

多民族国家・カナダ

その一つが今、天皇陛下ご夫妻が訪問しているカナダ。国が出来てからまだ140年ほど(1867年建国=明治維新の前年)の若い国だ。

英仏2カ国からの移民を中心として建国された後、世界中から移民を受け入れ、現在は200あまりの民族で構成される多民族国家になった。大都市トロントでは100言語もの新聞が発行されているという。

移民国家カナダはご多聞に漏れず、建国以来、様々な民族間の対立、抗争、或いは国家分裂の危機を経験してきた。

その危機を乗り越えるために様々な模索を続けてきた結果、取り入れたのが、「多文化主義」という国の基本的政策。各民族固有の文化を尊重し、雇用、教育などでの差別をなくし民族間の融和を図る。世界で最も進んだ政策と言われるものだ。

カナダのアイデンティティ

さらに、カナダの悩みは国内にバラバラになりそうな多民族を抱える一方で、隣に経済的、文化的に強大なアメリカが控えていることにもあった。アメリカに飲み込まれずに、一つの国家としてまとまっていくためには、どんな「国のアイデンティティ」を作って行くべきか。

そうした模索の中で、カナダは近年、多文化主義をベースに、国際平和への貢献や環境保護政策という先進的な政策を取り入れ、隣のアメリカとは一味違う生き方を目指してきた。世界の民族や地球環境との共存、共生を図るという今日的な理念の実践である。

今のカナダが「世界国家」的といわれるゆえんだが、これって、よその国から見ても結構尊敬できる。

またこの(世界有数の住みやすい国にもなっている)先進性が、今では誇りとなって、カナダ国民のアイデンティティの形成にもつながっているらしい。

カナダへの旅

まだ詳しく調べてはいないのだが、何となく、漢族とウイグル族、チベット族との深刻な対立、暴動、弾圧を繰り返している多民族国家・中国に見習わせたいような国ではないか。

さて、そのカナダに明日から出かける。天皇陛下ご夫妻とは入れ違いになるが、面積が日本の26倍もの広大な国を、世界有数の大陸横断鉄道に乗って西のバンクーバーから東のトロントまで。

車中4泊、行程4466キロ。さらに航空機を使ってトロントからケベックまでの長大な旅だ。

来年はバンクーバーで、世界の民族の祭典である冬季オリンピックが開催される。それに先立ち、カナダという国の広大さや、上に書いたような今日的魅力について、どの程度、実感できるか見てくるつもり。

*HPの構成を以前のように復活してみた。まだいろいろとリンク漏れもあるが、これから徐々に整えて行きます。「日々のコラム」の「言葉の持つ力について」に心しながら。

|

|

|

|

|

|

| 2009年6月21日(日) |

| 本格的再開に向けて |

|

大分さぼってしまったが、少しまた時間が出来そうになったので、これからぼちぼちとこのHPを更新して行こうと思います。

しかし、不思議なことに絵でも文章でも毎日のように書いていないと、始めるのがつい億劫になってしまう。それより何より、絵で言えばいわゆる「絵心」が起こらなくなる。

やはり、毎日のようにあれを書(描)きたい、これを書(描)きたいと思っていないとダメなのだろう。

ここ暫く、何やかにやと目の前の雑事(まあ大事と言えば大事なことなのだが)に追われていた。それに取り紛れて、絵?で言えば、去年の9月以来の9ヶ月、文章で言えば5月7日以来の一ヶ月半ものブランクができてしまった。

悶々とした気持ちのままに更新できないでいるうちに、それでもアクセスが少しずつ増えて1万を突破した時には、何故か申し訳ない気持ちの方が強かったと思う。(こんなHPでも時々のぞいて頂いた人々には感謝しているけど)

どのように再開するか

もちろん時間の確保に目処がつくのを楽しみに、HPを本格的に再開する時はどのようにしたいのか、いろいろ考えをめぐらしては来た。テーマの項目立ても以下のような項目に新しく立て直したらどうかなどと手帳にメモしたりしてきた。

① 社会、政治、経済問題を考える「社会時評」

② 新聞、テレビ、雑誌についての「メディア時評」

③ 映画、読書、展覧会、音楽などの「鑑賞報告」

④ 人生の終末へのソフトランディングを考えていく「定年後の心と体」

これをじっくり書いていけば、読む方はともかく自分の方は楽しいだろうと今から心を弾ませてはいるのだが、本格的な再開(リニューアル)を前に準備体操の時間が長い。

それと、本格的に再開するには、「何故HPを書くのか、市民の立場とは何なのか」など自分の立脚点をもう一度確認しておく必要があるに違いない(当然のことだが)。

少しはこのところ読んできた政治思想の面からも理論武装しておく必要もありそうだ。そのためには多分、以前に書いて引っ込めてしまった「開局宣言」の最新版を書かなければならないだろう。

ごく日常の景色から

まあ、そんなこんなで、本格的な再開となると考えることが多すぎて、まるで、テストの勉強で机に座ったはいいが、鉛筆削りや関係のない小説などに時間をつぶしている学生のような心境になっていたような気がする。

この無意味なブランクを何とかしなければと思って、今回は本格的な再開(多分、8月以降になるだろう)とは遠く離れてはいるが、とりあえず書く習慣を取り戻すために、ごくごく日常的なことを書いてみたい。

日曜日の今日は、朝5時半に起きたら雨が激しく降っていた。こんな日には参加者が少ないかと思いつつ、近所の寺の「朝の集い」に出かけたらそれでも結構多くの人がお勤めに来ていた。 日曜日の今日は、朝5時半に起きたら雨が激しく降っていた。こんな日には参加者が少ないかと思いつつ、近所の寺の「朝の集い」に出かけたらそれでも結構多くの人がお勤めに来ていた。

6時、住職の読経に合わせて「観音経」や「般若心経」を唱えた後、お釈迦様の言葉を集めた「法句経」についての法話を聞く。それから少しの間、座禅を組み、場所を変えて皆で朝がゆを頂く。

今朝はその後、老弁護士からもう135回目になる法律(相談事例)の話があった。

昨日の土曜日は、近所の遊水地周辺をウォーキング。ここはつい先週まで杜若(かきつばた)と紫陽花が眼を楽しませてくれた。一時間コースだと、遊水地を一周してからさらに足を延ばし、鬱蒼とした松並木の参堂を歩いて由緒ある神社にお参りできる。

これを週に何回か朝5時半に起きてやるのが、夢の一つ。手軽と言えば手軽な夢だが。

まあ、暫くはなおあれこれ娑婆とのお付き合いが続くのだが、それももう少し。徐々に減っていく。

その後は、暮らしの中にできるだけこうしたリズムを取り入れつつ、HPの本格的再開に向けて、あれこれ思いをめぐらすことになる。始めるまでは億劫かもしれないが考えようによっては楽しみな長い年月が待っている。

|

|

|

|

| 2009年5月7日(木) |

| 寡黙なる巨人 |

|

免疫学者の多田富雄は8年前の5月2日、脳梗塞で半身不随になった。死の瀬戸際から生還した彼の苦闘の日々を描いたドキュメンタリー「脳梗塞からの“再生”~免疫学者・多田富雄の闘い」については、以前に書いた。

67歳での脳梗塞

いま、その中の一部を抜き書きしてみる。

『彼は4年前に突然脳梗塞で倒れ、話すことも、うまく飲み込むことも、右手を使うことも、歩くことも出来なくなった。一時は安楽死も考えるが懸命なリハビリの中で研究者として自分の「命の再生」を見つめ始める。

「命の再生」と言っても機能回復とは少し違う。毎日懸命に生きる中で見えてくる精神活動の芽吹きを見つめることである。どん底の苦しさの中で、最早人間としてすべてのものを失ったと思った時に、なお芽吹いてきた精神活動のみずみずしさ。自分の過酷な「運命」に抗しながらも、それは実に静かな、しかし粘り強い努力の中から見えてきたものである。

(中略)

しかし、多田がみつけたものが何なのか、はっきりとは分からない。彼の生きる姿から圧倒的な存在感で伝わってくるだけだ。』

「寡黙なる巨人」

あのドキュメンタリーの放送から2年後、今度は多田富雄自身がその「命の再生」の驚くべき正体について書いている。その正体とは、本のタイトルにもなった「寡黙なる巨人」である。 あのドキュメンタリーの放送から2年後、今度は多田富雄自身がその「命の再生」の驚くべき正体について書いている。その正体とは、本のタイトルにもなった「寡黙なる巨人」である。

彼は、リハビリを続けているうちに、ある日ふっと自分の中にもう一人の「新しい人」が生まれつつあることを感じる。最初は、「鈍重な巨人」と読んでいたその存在はやがて確固としたものになり、しゃべれない彼はその存在を「寡黙なる巨人」と名づける。

『それは昔の自分が回復したのではない。(中略)この「新しい人」は初めのうちはまことに鈍重でぎこちなかったが、日増しに存在感を増し、「古い人」を凌駕してしまった。今では彼の天下である。』

この本、「寡黙なる巨人」は、脳梗塞による「痙性麻痺」(けいせいまひ)の絶望的な苦しさとその中から少しずつ見えてきたものを科学者らしく極めて的確に書いているが、知らなかったとはいえ、脳梗塞というある意味珍しくない障害の真の現実に圧倒される思いだ。

命の手ごたえ

その重い障害の中で一進一退のリハビリを懸命に続けながら、彼は何冊もの本を書き、韓国を舞台にした反戦のための能や広島の原爆をテーマにした能の創作も行ってきた。

また、最近では小泉改革で改悪されたリハビリ医療の切捨てに対する抗議運動も続けている。彼の中の「寡黙なる巨人」は、むしろ倒れる前の彼より旺盛な「生命への希求力」を持っているかのようだ。

彼は書いている。

『半身不随になって、人の情けを受けながら、重い車椅子に体を任せて。言葉を失い、食べるのもままならず、沈黙の世界にじっと眼を見開いて、生きている。それも昔より生きていることに実感を持って、確かな手ごたえをもって生きているのだ。

一時は死を覚悟していたのに、今私を覆っているのは、確実な生の感覚である。』

本当に生きているか

この本の中には、死の瀬戸際に居続ける人でなければ書けない幾つかの印象的な文章があるが、中でも今の私を愕然とさせた一文がある。国際的な学者として世界中を飛び回わる一方で、エッセイや能の創作をも手がけていた、倒れる直前の華やかな生活を省みたものだ。

『私には、麻痺が起こってからわかったことがあった。自分では気づいていなかったが、脳梗塞のずっと前から、私には衰弱の兆候があったのだ。自分では健康だと信じていたが、本当はそうではなかった。安易な生活に慣れ、単に習慣的に過していたに過ぎなかったのではないか。何より生きているという実感があっただろうか。

元気だと言うだけで、生命そのものは衰弱していた。毎日の予定に忙殺され、そんなことは忘れていただけだ。発作はその延長線上にあった。』

私たちは、深い落とし穴の上で毎日をただ忙しく、充実しているような錯覚を持ちながら、面白おかしく生きているだけなのかもしれない。

いつ何があってもおかしくない年齢に差し掛かった私たちが何を見つめて生きるべきなのか、この本は静かに伝えている。

(昨年末、私は多田富雄氏が没後10年の白洲正子を偲んで創作した新作能「花供養」を鑑賞した。この世とあの世を行き来するようなその世界については別途。)

|

|

|

|

|

|

| 2009年3月29日(日) |

| 政権交代の衝撃 |

|

小沢の秘書が政治資金規正法違反で逮捕された事件については、24日に秘書が政治資金の虚偽記載で起訴。それをうけて小沢が会見、当面の間、代表を続投することになった。

問題は世論の反応だと言うが、世論だってこれだけマスコミによる検察情報の垂れ流しにさらされれば良くなるわけはないだろう。

しかし、政権交代が現実味を帯びてきたこのタイミングで、検察がこの程度の犯罪で強制捜査を行い、あげくに盛んに匂わせていた汚職や談合の余罪も問えないという構図は、検察にとってもかなりやばい。

(この点で、仮に検察が何らの政治的意図も持たなかったとしても、捜査のタイミングを誤ったのではないか。検察はいろいろ理由を挙げているが説得力はない。政治への影響を考えれば選挙後に捜査しても充分良かったはずだし、批判を避けられたはずだ。)

マスコミ対ネット

また、今回は「マスコミVSネット」の対立と言うような不思議な現象も目に付く。マスコミも最近こそ、申し訳程度に検察の説明責任を問う記事を併記しているが、一方のネット上には最初から検察の露骨な政治介入を批判する意見が満ち溢れていた。

もし、様々なネット情報が伝えるように、検察が多少とも小沢民主党の芽を摘もうという由々しき政治的意図を持っていたとすれば、そして、その意図がネットによってじわりと世論に反映して政権交代が阻止されないとすれば、あまりフェアとはいえない検察やマスコミを向こうに廻してネットが初めて機能したケースと言えるかもしれない。

民主党の中にも小沢辞任論が出始めているが、これはバランス感覚として当然。しかし、ここ暫くは検察VS民主党、自民党VS民主党の世論の動向を見ながらの我慢比べが続くのではないか。

政権交代を巡る死闘が始まった

ところできょうの本題は別のところにある。それは政権交代の持つ衝撃力をもうちょっと想像力を働かせて考えてみようということ。政権交代はいざ目前に迫ってくると、権力者の間に我々市民が想像する以上の血みどろの戦いを引き起こすらしいから。

実際に今回の一連の騒動に対する様々な報道を見ていると、改めて民主党による政権交代に危機感を抱いている既成勢力の恐怖に近い焦りがあぶりだされて来た思いがする。

一方で、民主党の方も自分たちが言っていた政権交代がなまじなことでは達成できない、大変な抵抗を招くということを、今更のように思い知ったに違いない。

既成勢力が抱く政権交代への危機感

考えてみれば、民主党による政権交代がもし実現すれば、(‘93年の細川政権の9ヶ月間を除き)戦後50年以上続いた自民党政権の終焉を意味する。

その衝撃力は希薄な空想に過ぎなかった昔の社会党や共産党による政権交代(革命=体制の変革)ほどではないにしても、既成勢力にとっては生死に関わるような打撃になるはずだ。その打撃とは、そして彼らの危機感とは具体的にどんなものだろうか。

まず何より、自公政権やそれに密着した官僚たちが権力の源泉としている80兆円と言う国の予算の裁量権を奪われることが大きい。これが対立する民主党に移るのだから当面立ち上がれなくなるほどの深刻な打撃になる。

第二に、中央から地方に至るまで、官僚たちの権力図の組み換えが起こる。民主党に覚えのめでたい新興勢力に取って代わられるだろう。

それに、多額の税金を使っている独立行政法人などは、官僚の天下りを受け入れるのはもちろん、存立そのものも危うくなる。(民主党も必要な政策とはいえ官僚を敵にまわしたものだ)

第三に、経団連などの財界主流も民主党政権誕生に危機感を感じているのではないか。製造業への派遣の禁止や低くなった法人税の見直しなど、自民党時代に勝ち得たもろもろの優遇策が変わるかもしれない。

最後に、右翼団体から右派マスコミまでの政治勢力が抱く危機感がある。我々にはその実態がなかなか掴めないが、秘書が起訴された翌日の一部新聞、週刊誌、雑誌による堰を切ったような小沢批判でも分かるように、その危機感はかなりのものだ。

また、第七艦隊だけで大丈夫などと言う小沢発言に(アメリカと一蓮托生の)自民党が一斉に反発したように、日本の基地問題に神経を尖らせているアメリカ政府、軍産複合体の危機感も加わっているかもしれない(そんな説を流している人もいる)。

民主党による政権交代に恐怖に近い危機感を抱いたこれらの既成勢力がいま、総力を挙げて小沢民主党をつぶしにかかっている。まさに生きるか死ぬかの闘い。いやなことだが、これから暫くは何でもありの状況が続きそうだ。

政権構想、マニフェストで真っ向勝負を

日本は今、戦後64年にして初めてといえるような歴史的変化を前にして民主政治の様々な産みの苦しみを経験している。世界的不況も相まって社会には政治に対する不信感と閉塞感がただよっている。

私などは、こうなったら民主党も自民党も出来るだけ早く、本格的な政権構想とマニフェストを示して選挙で真っ向勝負というのが唯一の本道と思うのだが。

|

|

|

|

| 2009年3月15日(日) |

| 真夜中のメモノートから |

|

以前にも書いたが、毎夜、4時間ほど眠ると必ず目が覚める。そして、布団の上に身を起こしてしまうと、何故か深々とした気分になってすぐまた眠るのがもったいないような思いに捕われる。

別に大した事を考えているわけではないし、そのまま起きていたりすれば翌日睡眠不足に悩むことになる。出来ればそんな取り止めのない気分など断ち切ってすぐに眠るのがいいのだが、湯船の気持ちよさからなかなか出る踏ん切りがつかないように、豆電球の下で、そのまま暫く起きている。

有り余る時間をどう過ごすか

昨夜は、間もなく64歳になる自分が死ぬまでの長い時間をどう過ごすべきかを何となく考えていた。これから10年先になるか20年先になるか(或いは明日のことなのか分からないのだが、それはそれとして)、有り余る時間をどう過していくのか、そして、どのように死ぬのか、ということ。

とりあえず布団の側においてあるノートを取り出して頭に去来する思考の断片をメモする。

有り余る日常の2つの時間

まず第一に、有り余る時間を独りで楽しむ工夫をすることである。他人はなかなか自分と同じような境遇やまして心境になることはないのだから、その所在無さを他人に頼ってはいけないということ。

これを肝に銘じることが大事だぞ。それも「孤独に耐える」というより「独りの時間を楽しむ」というニュアンスがいいなあ。

独りの時間を楽しむとは何か。自分もいろいろと模索を続けてはいるが、孤独の時間をゆったりと楽しめるような趣味やテーマがいい。出来れば何年も倦むことなく続けられるような、趣味や研究テーマを見つけたい。

それは理想的だが、自分の場合はがっかりするほど飽きっぽいからなあ。とすればやはりその時々の関心事に素直に向き合っていくしかないか。出来れば歳をとっても枯れずに、いつまでも瑞々しい好奇心を持っていたいものだ。

一方で、独りの時間を楽しむと言っても、それが何日も続くのはまたいかにもしんどい。粋がって無理に孤独を続ける必要はない。家族の集まり、友人知人との催し物、夫婦での旅行などの、いわば彩りとしての「ハレの日」も欲しい。

「独りの日常」と「ハレの日」。この2つの時間のバランスもまた、歳を経るに従って徐々に変わっていくだろう。家族の変化や友人たちとの距離の変化によって。

いずれ「独りの日常」が大部分を占めていく。だから普段からそれを楽しむ心構えが大事だということ。

死ぬまでの厄介な過程

さて、そうこうするうちに死ぬ時が来る。もちろん死ぬまでには様々な体と頭の衰えを体験していくことになる。その中で気分が落ち込んだり憂鬱になったりすることもあるだろう。

しかし、すべては死に行く一つの過程、人間は多くの場合それを経ないとなかなか死ねないように出来ている。(それがゆっくりくることもあろうが、突然くることもあり、それは選べないけど。)

寝たきりになったり、脳梗塞で不具になったり、痴呆になったりすることは辛そうだ。しかし、それはそれとして死ぬまでの過程の一つ。

場合によってはその体験の中で何かを発見することもあるだろう。だから人生のページを閉じるまでの大事な、苦しくともやむを得ない手続きとして、それにきちんとお付き合いしていくしかない。

と言ってもいざとなるとなあ。とりあえず、最後への道筋がある程度いい方にコントロール出来るように、普段から節制して出来る限り死ぬまで健康体でいられるように努力するしか仕様がない。

死は真っ白なページへのリセット?

そして死ぬ時は死ぬ。その覚悟は出来ているか、と言えば出来ていない。目の前の苦しみに悶々とすることだろう。宗教の力を借りることもあるだろう。だが、いずれ死ぬ。

そして、いざページを閉じる時には、(目の前の苦しみは苦しみとして)長い人生の幕引きとしてはある程度の充実した思いを抱きつつ死ねるだろうか。

それは真っ白なページに自分をリセットすること。今の自分には感知できない全く無の白いページが繰られると考えられないだろうか。

もしそうだとすると面白い。自分には感知できない全くの無の世界だとしても、何か分からない次のステップが死の先にあるような気になるではないか。

そしてその時、リセット後の真っ白な無の世界に、この世で得た総体としてのある程度の満たされた感じは漠然とでも反映することはあるのだろうか。

まあそんなことはないにしても、これからの10年か20年も(昔なら、まあおまけのような年月だが)ある程度の充実感を求めて生きることがなお残された課題であることは本当らしい。

考えが堂々巡りをし始めた頃、ようやく眠気がやってきた。ノートを放り出して再び布団にもぐりこむ。これも老人特有の時間のリズムなのかも。

|

|

|

|

| 2009年3月8日(日) |

| 政治と金 |

|

小沢の秘書が政治資金規正法違反で逮捕されて以来、毎日洪水のように検察からのリーク情報を垂れ流しているマスコミを見ていると、疑問が膨らむばかり。

政治家、政党への企業の献金について

検察が小沢側を追い込んでいる政治資金規正法というのを初めて読んで見たが、大体、この政治資金規正法(特に寄付の制限)が良く分からない。法律そのものが政界の度重なる「政治と金」の不祥事を受けてその都度改正されてきた法律で、改正を渋る政党側の抵抗が透けて見えるようだ。

「政治と金」という永遠の問題についての抜本的解決(全部政党助成金でやるとか)ではなく、政治に金は必要、しかも政治に金を出して政治参加をしたいという人々の(善意の)欲求まではそいではならない、という政党側の言い分の一方で、出来る限り献金した特定団体(企業や労組)への利益誘導の政治を排するという、二つの考え方の間を取り持つ妥協の産物のような法律なのである。

だから、法律的には、政治家個人が企業から直接寄付を受けるのはダメだが、政党なら企業から寄付を受けてもOKだとか、企業ではなく政治団体ならいいとか、書いてあるが、私などは政治家に金を寄付する企業や団体が何か見返りを期待しないわけはないのではないかと、考えてしまう。

法律で形式的に規制しようとはしているが、どうも政治から利益を引き出したい人間たちに、うまい抜け道を考えてくださいと言うような法律だという指摘も一部にあるくらいだ。

見返りを期待しない企業の寄付などない

企業の寄付行為について言えば、企業経営者の集まりである経団連だって、自民党に多額の献金をして、消費税アップやサラリーマン増税などの様々な政治的要求を行って来た。御手洗氏が会長を務めるキャノンも彼が経団連会長になってから政党への献金を増やしているという。

表向きお付き合いなどといっても、企業が献金するには何かの下心があるということは法律がどうあれ誰でも知っていることだ。

そういう点では、新聞などが西松建設関係者の話として、工事の受注がしやすくなるよう期待して献金したというのをさも悪いことのように書いているが、それが(高級な要求か低劣な要求かは別として)寄付する側が何らかの利益を期待するのは当たり前のことではないか。

素人なりの疑問点の幾つか

今回、検察は盛んに小沢側に汚職に近い重大な犯罪行為があるような情報を流しているが、仮に小沢側が企業からダミー団体を通して直接献金(寄付)を受けたという規正法違反だけだとすると、大した罪にはならないという話もある。

法律では罰金50万とか100万とか書いてあるが、場合によっては行政指導で済む位の「微罪」という表現もあるくらいだ。しかも、汚職に結びつけるには職務権限なども関係してくるのでそう簡単ではない。

とすると、この時期に検察が総力を挙げて小沢側を追い詰めようとしている意図が何なのか。検察のいうような単に時効の問題だけだろうか。

民主党でなくとも勘ぐりたくなる点は幾つもあるのだが、素人なりの疑問点を幾つか上げてみたい。

政界には小沢以外にも毎年多額の政治献金を各種政治団体から集めている大物議員が沢山いる。そうした大物議員に献金している団体の背後に、禁止されているダミー団体を通じての企業の寄付行為というケースは全くないのか?

どうもそんなことはないような気がする。大体多額の金の背後に企業の影がちらつかないようなことが日本であるだろうか。小沢が「不公平」と言った背景にもつながりそうだ。

仮に「違反は違反でも、そんなの政界では常識。誰も言わないだけ。」というようなことだとすると、何故今回は小沢になったのか。

それに、口利きが悪いと言うようなことが言われるが、秘書たちが(企業も含む)支持者たちの便宜を働きかけることは、政界の日常茶飯事ではないか。(悪いことは悪いのだろうが)何故小沢の秘書の口利きだけが問題になるのか。

西松建設の現社長が前社長の悪行を報道関係者にぺらぺらとしゃべるのも解せない話だ。西松建設にどのような権力交代劇や内紛があったのか。西松建設の権力交代は今回の捜査にどのような影響を与えているのか。

検察は西松建設の裏金問題を手がかりに(これは完全な脱税や収賄罪?の)巨悪に迫ろうとしているらしいが、その本丸はどこにあるのか。本丸が小沢なのか。小沢でなければ小沢は隠れ蓑に使われているのか。

また、これも下司の勘繰りかもしれないが、今回の事件には政治の流れを阻止しようとする検察を含む霞ヶ関の官僚たちの危機感が共有されていないだろうか。検察の国策捜査(「国家の罠」佐藤優)の存在を知った者としては、素人の様々な疑問やかんぐりにも答える情報が欲しい。

足りない情報

時は日本の運命を決める天下分け目の選挙を迎えている。日本にとっては政権交代があるかもしれないという歴史的事件の直前である。その時に合わせて、検察が一方の首領をばっさりやろうとしていることだけは確かである。

私は小沢が次の首相にふさわしいと思っているわけでもないのだが、検察が微罪を適用してまで小沢を失脚させようとする裏には何があるのか、知りたい。

いずれにしても、今回の事件がどのような結果をもたらすのか、それを知るにはまだまだ情報が少なすぎる。検察のリーク情報があふれる中で、われわれ市民は情報の過疎状態に置かれているのが悔しい。

|

|

|

|

| 2009年3月1日(日) |

| 独裁を描いた映画 |

|

幻の名画「懺悔」

グルジアのテンギス・アブラゼ監督が映画「懺悔」を完成させたのは1984年。しかし、当時グルジアはまだ厳しい検閲が残っていた旧ソビエト時代で、血塗られた独裁者スターリンを想像させるこの映画は、公開までなお2年間も待たなければならなかった。

しかし、1986年にグルジアの首都トリビシで、そして翌年にはモスクワで公開されると映画は大反響、モスクワでは10日間で70万人の観客を動員したという。1987年のカンヌ映画祭で審査員特別大賞を取り、ソビエト全土の公開でも記録的な大成功をおさめた。 しかし、1986年にグルジアの首都トリビシで、そして翌年にはモスクワで公開されると映画は大反響、モスクワでは10日間で70万人の観客を動員したという。1987年のカンヌ映画祭で審査員特別大賞を取り、ソビエト全土の公開でも記録的な大成功をおさめた。

時あたかもソ連の指導者がゴルバチョフ書記長(1985年就任)に代わった時で、映画は1991年のソビエト連邦解体(そしてグルジアの独立)につながるペレストロイカ(改革)とグラスノスチ(情報公開)のシンボル的映画となった。

日本での公開はある事情から遅れに遅れて昨年末からこの2月にかけて、岩波ホールで行われた。日本にとってはある意味、幻の映画だったわけだが、見終わるとさすがに優れた芸術が発する重い衝撃が伝わってくる。

それは、アブラゼ監督が「独裁者および独裁」というもののグロテスクで恐ろしい本質を見事なまでに凝縮して描いているからだ。

ある主人公の白日夢?

物語は(多分、厳しい検閲を逃れるためだろう)、ある架空の街の出来事という装いをとっている。始めに、かつて市長を務めた老人が死んで盛大な葬式が行われるが、その墓が二日続けて掘り返され、遺体が家族の家の庭にさらされるというショッキングな事件が起きる。

その犯人が主人公(女性)のわけだが、捕まった女は裁判で、市長は埋葬に値しない犯罪者なのだから自分は当然のことをしたまでだと主張する。

やがて裁判を傍聴する市長の家族や市民の前に、(彼女の回想ないしは白日夢によって)市長の独裁者としての昔の顔があばかれていく。

主人公は当時8歳。インテリの父(画家)と母親との3人家族だったが、些細なことから一家は市長に目をつけられる。

ある夜、家族は市長の(捕らえた獲物をいたぶるような)薄気味悪い訪問を受けたあと、父親は市民からの密告を理由に突然連行される。送られた収容所の名前も知らされない。

幼い主人公が母親と2人、収容所からの材木が着く駅の構内で父の名前が材木に記されてないか、ぬかるみに足をとられながら材木の山の間を探しまわるシーンが痛ましい。その父親は誰も知らぬ間に密室で処刑され、やがて母娘も無理やり引き離され母親も死ぬ。

独裁者の市長は祖国の危機をあおり、敵の存在を誇張し、気まぐれから同じ姓の市民をトラック一台分拘束して投獄するなどの恐怖政治を敷いていく。母を失った幼い主人公がその後、どのような過酷な運命をたどったかは語られないが、裁判に登場する主人公はすでに初老になっている。

独裁の本質

裁判の展開とギリシャ悲劇のような結末は省略するが、この映画は独裁と言うものが持つ本質的な特徴を凝縮して見せている。そのいくつかを私なりに整理すると次のようになるのではないか。

① 突然の恣意的、気まぐれな決定によって、人々を恐怖と混乱に陥れる

昨日の同志を気まぐれな理由を見つけて次々と粛清して行ったスターリンのように。取り巻きたちは独裁者の顔色をうかがって暮らすようになる。

② 常に手足のように使える暴力装置をともなっている

映画で市長はいつも中世の甲冑をつけ槍を持った公務員(暴力装置)を連れている。独裁はかつてのソ連の秘密警察、ナチの親衛隊、日本の特高や極右団体などのような狂信的な暴力装置とセットになっている。しかも彼らには甘い汁を吸わせ、思考力を持たせなくしている。

③ 外敵の恐怖をあおり、市民間の監視、密告を奨励する

旧東ドイツでは、市民の中にスパイを潜入させ、スパイによる偽装の夫婦までいる密告社会を作り出したという。

④ 大衆を熱狂させる親密さと冷酷の2面性を持つ

独裁者はあるときは大衆の熱狂的支持を呼ぶ慈父のような親密さや人間的魅力を見せるが、その仮面の下には自国民をモノのように殺す冷酷さを隠し持っている。

⑤ 芸術に対して熱烈な理解者、愛好家のように振舞う

映画の中で市長はシェークスピアの一節を暗唱して見せる。同じようにスターリンもヒトラーも芸術の庇護者のように振舞い芸術の力を利用した。しかし、多くの場合、庇護された芸術家が最後まで生き残るのは困難だった。

独裁は個人によるばかりではなく軍部や政党の場合もある。私たちは独裁者や独裁と言うものが遠い国のことだと思いがちだが、実はつい戦前まで日本にも存在した。そして世界にはいまだに存在する。

歴史は繰り返すというが、こうした独裁の特徴は五つすべてが一気に始まるわけではない。一つずつ、少しずつ進行する。気をつけなければならない。

|

|

|

|

| 2009年2月15日(日) |

| 元気出そう日本! |

|

右を向いても左を見ても不況の報道一色、企業の赤字決算や人員整理、工場閉鎖など暗いニュースばかり。どこかに少しは元気が出るようないい話はないかなあと、そんな気になる毎日だが、どっこいめげずに、夢に向かって元気に頑張っている人々もいる。

カンファレンスに出席

1月下旬、三田の慶応大学。先端技術や新規のビジネスに挑戦しているベンチャー企業と、そんなベンチャー企業にお金を投資しているベンチャー・キャピタル(VC)が一堂に会した勉強会があった。

「経済激変をチャンスにする!」と題したカンファレンスで参加費は無料。主催者のVCも会場を貸す慶応大学側も、呼ばれて講演するベンチャーたちもボランティアだ。

この深刻な不況下、新たなビジネスに挑戦しているベンチャーたちは何を考えているのだろうか、彼らに投資する人たちの資金繰りはうまくいっているのだろうか。

そんなことを知りたくて参加したのだが、歯を食いしばって様々な夢に挑戦しているベンチャーたち、そして、粘り強く彼らを応援している出資者(VC)たちの熱気ある話を聞いて感じるところが多かった。

ベンチャーとベンチャー・キャピタル

・ 消費電力が極めて少ない「完全な白色光」を可能にする高効率の紫外線LED(発光ダイオード)。これを世界で初めて開発して照明に革命をもたらしつつある徳島のベンチャー企業。

・ 蜘蛛の糸(炭素繊維より強くて軽い!)と同じ素材を、遺伝子を組み換えた微生物を使って大量に作り出す方法を発明。すでに実用化の一歩手前まで来ている大学院生たちの企業。

・ エネルギーを使わずに空気中から飲料水を作り出す「夢の造水装置」を発明しようとしている除湿乾燥機メーカー。

・ そのほか、門外漢の私には聞いても殆ど理解できない通信技術、斬新な発想を生かした新規ビジネスなどなど。

一方、こうしたベンチャーに資金を提供しているのがベンチャー・キャピタル(VC)。10年という区切りで「金も出すが口も出す」方式で、経営に不慣れな若いベンチャーたちと一緒になって企業を育て、株式上場を目指す。少しでも利率の高いところを探して短期に資金を廻していく投機のマネーゲームとは一味違う息の長い投資である。

VCの一人が、つぶれそうになった企業の経営者と一緒になって新たな資金提供者を探し回る話をしながら、「各企業とも生みの苦しみを味わっているが、本物で頑張っているところには資金も戻って来る。頑張っていれば奇跡のように助けが現れる。」という。

そして、「今必要なのは金融資本主義ではなくて、(産業を育てるための)産業資本主義なんです。」と言っていたのが印象的だった。

紫外線LEDを開発した企業の代表が「日本は全く心配ない。技術が未来を開きます。」と胸を張っていたが、こうして必死に頑張っている人たちも沢山いる。

元気だそう日本!

確かに今の日本は不況が深刻で、(このところずっと書いているように)的確な対策が必要な時だ。しかも、肝心の政治が機能不全で有効な対策が打てていないし、スピードも遅い。

しかし、何もかも政治に期待して悲観的観測ばかり流している「一本調子の報道」もどうかと思う。国民の不安感を煽って、必要以上に国民経済を萎縮させてしまうのではないかと心配になる。

日本には実に1億2千万の人口がいる。日々これだけの人々の暮らしと経済がダイナミックに動いているのだ。そのために頑張っている人たちは沢山いる。

そう考えると、例え15%の輸出産業が減速したとしても、(一部のマスコミが盛んに流しているような)経済の底が抜けて、国民全体が奈落の底に落ち込むような脅しや悲観論は褒められたものではないと思う。

政治は政治。しっかりしてもらわなければならない。そのための監視も提言もする。すばやく的確な対策が取れるような政界の変化も期待したい。

一方で、政治が万能というわけではないのだから、何もかも政治のせいにするのではなく、国民の側で出来ること、頑張れること、或いは連携したり助け合えることを見つけていく必要もあると思う。

見えないところで頑張っている人たちに光を当てて励まし、「元気出そう日本!」と国民を元気付けることも大事だとは思いませんか。

|

|

|

|

| 2009年2月8日(日) |

| 役人根性とお役所体質 |

|

最近映画を2つ見た。一つは黒澤明監督の「生きる」(BS、1952年)、もう一つは旧ソビエト時代のグルジアで製作されたテンギス・アブラゼ監督の「懺悔(ざんげ)」(岩波ホール、1984年)。

2つとも古い映画だが、今見ても強烈な印象を与える。何故なのだろうか。今回はまず、ご存知の名作「生きる」から。

「生きる」のあらすじ

市役所の市民課長(志村喬)が胃がんを宣告されて余命いくばくもないと知って悩みに悩んだ末に、残りの時間をかけるべきある仕事を思いつく。雨が降ると泥水があふれる汚れた街中の一角に市民公園を作るという仕事だ。

棚ざらしになっていた、市民からの要望書を取り出して判を押し、計画書にして土木課、水道課、総務課、助役などの関係部署に日参。断られても断られても、何かにとり憑かれたように頭を下げ続ける。

ようやく公園が完成した日。彼は雪の降る夜の公園で、ブランコに腰掛けながら楽しそうに「命短し 恋せよ乙女(ゴンドラの歌)」を歌っているのを目撃されたのを最後に遺体で発見される。

その市民課長の通夜の席で、息子夫婦、親戚、それに市役所の助役、各課の課長や役人たちが集まって弔い酒を飲んでいる。

(観客には既に分かっているのだが)息子夫婦も市役所の人間たちも、なぜ主人公が公園作りにあんなに鬼気迫る執念を燃やしたのかが分からない。しかし、その謎は、通夜に来る意外な人々の話や役人同士の議論の中から次第に明らかになっていく...

「生きる」の今日的テーマ

私は長らくこの映画の主題は、癌を宣告された人が「死を目前にして自分の人生の意味を問い直す」ことだと思ってきた。しかし、今回見直してみて、むしろ主題は「役所と言う組織、役人と言う人種への痛烈な皮肉」の方にこそあるのではないかと思った。

組織の権限(縄張り)が侵されるのを異常に嫌う体質。縦割り組織を超えて何かをやる場合の気の遠くなるような煩雑さ。

決められたこと以外のことをやることへの抵抗、保守性。何もやらないこと(無作為)をテンとして恥じない無責任さ。

責任を取らない代わりに、手柄を個人に帰すようなことは断固認めたくない歪んだ組織至上主義。

市会議員や上役など権威や権力に弱い体質。白いものを黒いと言われても追随する小役人の自主性のなさ。

ようするに「役人根性とお役所体質」。国民から見れば情けない限りなのだが、当の役人たちは自分たちのそんな姿にトンと気づいていない。

今だってそう。大阪府での知事と役人の闘い、社会保険庁のでたらめさ、赤字の「簡保の宿」を作り続けて今度は叩き売る旧郵政省、また最近では国家公務員改革法に抵抗する人事院などなど。

映画から60年近く経った今も「役人根性とお役所体質」はしぶとく生き残っている。いや今はむしろ、かつてはエリートの集団を自他共に許していた霞ヶ関の高級官僚のほうにこそ、(映画のような)市役所レベルの役人根性がはびこっているのではないか。

人間の業についての深い観察

「役人根性とお役所体質」と言うテーマについて、映画「生きる」はそれを一切言わずに、通夜の席での会話の一つ一つ、役人たちの表情の一つ一つで見事に浮き彫りにしていく。練りに練ったシナリオが凄い。思わず笑ってしまうほど痛烈でリアル。

こうした官僚主義は、組織に身を置く人間の誰もが気がつかないうちに陥る「人間の業」でもある。哀しいことに癌にでもならなければ、そのおかしさに気づく機会がない。

この映画が今もなお瑞々(みずみず)しい傑作なのは、テーマの今日性もさることながら、人間の業に対する深い洞察が根底にあるからだと思う。

通夜の席で、役人たちは自分たちのお役所体質にようやく気づいて「明日からは主人公のように生きよう」と気勢を上げる。しかし、暫く経つとまたもとの無気力な役人に戻ってしまうところで映画は終わる。そして...私たちは映画の続きをいまだに見せられている。

さて、もう一つの映画「懺悔」も旧ソビエト時代の「人間の業」を象徴的に描いたものだが、それは次回に。

|

|

|

|

| 2009年2月2日(月) |

| 日本はどうすべきか |

|

100年に一度と言う今回の金融危機と世界同時不況について、このブログの「世界で何が起きているか」で初めて触れたのは去年の10月末。その中で、「株安や円高に一喜一憂するまえに、その背景にあるもっと本質的、根本的な変化を知るべきではないか」と書いてから3ヶ月、(素人なりに)できるだけその意に沿って情報を整理してきた。

「アメリカ発の世界不況~サブプライムローン破綻のメカニズム」(10月)

「癌(がん)化した資本主義~バブルを生む金融資本主義の病理」(11月)

「不況が長引くわけ~金融危機がもたらした世界的損害の大きさ」(〃)

「バブル時代の麻薬~財政投入によるバブル発生と破綻のサイクル」(12月)

「不況が小泉改革を直撃~世界同時不況に直撃される日本の新たな弱点」(1月) など。

危機の本質を踏まえて、日本はどうすべきか

こう見て来ると「では、日本はそうすればいいのか」という問題についても、(その細かい施策は別途にして)基本的な考え方は素人にも自ずとは見えてくる筈だ。それは、以下の2つになると思う。

①金融危機の対策

自己資本率が不安になって貸し渋りと貸しはがしに走っている金融機関(銀行)に充分な財政を投入して、必要な資金が企業側に出回るようにすること。さらに、投入した資金が再び行過ぎたマネーゲームに使われないように、金融市場の新たなルール(規制)を作ること。

同時に、投入した資金が確実に出回っているか、また新たなルールが守られているかどうか、金融機関をガラス張りにして監視すること。国内、国際両面での手順は色々あるにしても、以上をワンセットにするという理念をもとに対策を早急に取ることである。

②短期と長期の不況対策

a)短期的には、不況の影響を最も受けやすい人々に対する救済策。

これは、派遣切り対策、失業保険、医療保険の未加入問題、年金未払いなど、小泉改革でほころびた「社会の安全ネットの再強化」とも言える対策である。

b)長期的には、国のあるべき姿(*)につながる対策。

第一に産業構造を「世界不況に弱い過度の輸出依存型」から「輸出と内需のバランスの取れた産業構造」に変えるための内需振興策。これは、大幅な財源委譲による地域振興策(情報インフラの整備もその一つ)や食糧需給率を高めるための農業振興策が中心になるだろう。

第二には、国の未来を拓くための重点投資である。すなわち、新たな成長が期待できる新技術の開発、地球温暖化防止のための環境技術や環境エネルギーの開発、日本文化の発信力を高める文化産業の振興、国の未来を作るうえで欠かせない教育への重点投資などになるだろう。

国民に分かりやすい骨太の施策を

次回以降に書くが、既にアメリカも中国もこうした国民にも分かりやすい基本的理念のもとに骨太な緊急経済対策を打ち出している。一方の日本はどうか。

すったもんだの末にやっと通過した「第二次補正予算」は2兆円の定額給付金のほか、中小企業の資金繰り対策、高速道路料金大幅引下げ、医療対策、介護従事者の処遇改善と人材確保、地域活性化対策、緊急雇用対策など総額27兆円。

しかし、定額給付金(問題だが!)ばかりが争点になって、予算がどのような基本的考えで作られたものか、政治家もマスコミも追求しないから我々市民だって皆目分からない。多分、その予算は相変わらず、各省庁がチャンスとばかりに要求を積み上げた理念なき総花的予算だったに違いない。

日本をどうするのか

そこには残念ながら「この経済危機の本質をどう捉えるか、この危機をバネにして日本をどういう国に作り変えるのか」と言った基本的議論が欠けていたのではないか。

間もなく平成21年度予算(総額75兆円の景気対策がこれで決まる)の審議が始まるが、そこでも政局優先で、以上のような骨太な議論がないまま肝心な対策がすっぽりと抜け落ちていくのではないだろうか。日本の将来が心配。

*例えば2年前にあげた「国のあるべき姿のための5項目」(「政策の対立軸とは?」)

① 「日本を再び戦争に向かわせない、平和を守るための外交、防衛政策」

② 「生活に密着した問題(年金、格差、食糧、防災、教育など)で安心・安全のネットを構築

する政策」

③ 「地球温暖化を防ぎ、美しい国土と自然を残すための環境・エネルギー政策」

④ 「中央集権の官僚国家から脱皮して地域の活性化をめざす地方分権政策」

⑤ 「次世代にツケを残さないために財政再建をめざす経済、財政政策」

|

|

|

|

| 2009年1月25日(日) |

| 不況が小泉改革を直撃 |

|

日増しに深刻化する日本の不況

今回、サブプライムローン問題が騒がれ始めた頃、日本のエコノミストや政治家は「日本はサブプライムローンの傷は浅いから大丈夫」などと能天気に言っていたが(全くいい加減!)、日本の不況は日増しに深刻さを増している。

自動車、電機など日本経済の優等生と言われて来た大企業が、世界の消費低迷の影響をまともに受けて次々と巨額の赤字を計上し生産を減らしている。その影響で下請け中小零細企業の仕事がなくなっている。

大企業の「派遣切り」が横行して、この寒空に泊まる所もない失業者が街にあふれ始めている。何かがおかしいと感じさせる異常な光景だ。

一方、(地銀などの)金融機関も自己資本比率が下がって国の資金投入を受けながらも、貸し渋り、貸しはがしに走り、回転資金不足で倒産する中小企業が続出している。消費が落ち込み、特に地方経済は火が消えたようになっている。

「小泉改革」の負の部分を直撃

こういう姿を見るにつけ、企業の国際競争力を強化するために「金融のグローバル化」や「企業のグローバル化」を進めて来た日本の「構造改革、規制緩和」とは一体何だったのかと思う。というより私は、むしろ最近次のように考えるようになった。

今の日本の状況は単に世界の不況が押し寄せたと言うのを越えているのではないか。それは、日本の構造改革がもたらした負の部分(日本の新たな弱点)を、世界同時不況が狙い撃ちしているためで、それだけ危機も深刻になっているのではないか、と。

とすれば、日本の不況対策、景気対策はこの「構造改革がもたらした負の部分」を正確に認識しない限り効果が期待できない、ということになる。今の政府対策は(定額給付金のばらまきのような)カビの生えた景気振興策ばかりで、そこのところを全く分かっていない。

構造改革の10年

小泉構造改革は2001年から始まった。背景にあったのはアメリカ流の「新自由主義、市場原理主義」。「規制を排し、あらゆる経済活動を市場にゆだねることが経済を発展させ幸福な社会を作る」という考えである。